Homo Inutilis, или Новая Палестина

Поэма

ЧАСТЬ I: Homo Contiguus

Я касаюсь губами пурпурной чаши лепестков и капелька росы—

Матовое полотно неба. В старых фильмах космос горит миллиардами огней, но на самом деле—

Сладость.

Глубокая, темная пустота.

Малышка-муравьишка взбирается по руке, чтобы добраться до сжатого в моих пальцах цветка. Она чувствует сильный запах—

Теплый металл, нагота моего тела—

Пульсация.

Я прижимаюсь к теплому, живому железу, и его гул — мой гул — их ксилема, его флоэма, моя кровь, её гемолимфа—

Теплота губ. Губная гармонь. Гармония сплетения тел. Теплота тел. Теплота губ.

Израненный металл потолка раскрывается лепестками. Пурпурные чаши наклоняются низко, сжатые пальцами проводов, и сладкий сок капает на мои щеки. Дорожки слёз. Муравьиные дорожки. Одна из них умирает — мгновение растворения, раз — творение, два — творение, варенье из белка и хитина. Благодарность разливается по металлу — по мне, по листьям папоротников, по пурпурным чашам, кивающим вслед похоронной процессии. Скоро плесень вырвется из покинутой оболочки, и муравьиные сестры в молчаливом благоговении приступят к трапезе, восславляя чудо аминокислотного перерождения.

Я думаю о телах, породивших меня.

Я думаю о своем теле.

Я думаю о том времени, когда оно станет частью корабля. Частью моего племени. Частью цветка. Частью каждой маленькой букашки. Частью—

Предчувствие абсолютной целостности растекается теплом по телу и уходит ниже, в металл под подушечками моих пальцев.

Матовое полотно неба. В старых кинофильмах космос горит миллиардами огней — вопль ужаса, перерожденный в краски.

Я чувствую горечь, когда думаю о homo sapiens.

Одиночество. Оторванность. Страх. Я представляю, почему древнему человеку так хотелось наполнить этот мир огнями — под завязку, по самое горло. Чтобы черный круг иллюминатора перестал казаться зеркалом.

Жахан возникает рядом и его шепот капает в ложбинку моей ключицы, поднимая переполох среди мурашек на моей коже. Я не могу не улыбнуться.

— Нет, не прячусь. Думаю. — Мой взгляд упирается во взорванную рану металлической обшивки корабля, заросшую хемотрофным лишайником сотни тысяч лет назад. Маленький слизнячок жует его отмершие частички, переваривая отмирающую органику, но не хемобионтов, которые продолжают свой жизненный путь в его кишечнике, преобразуя захваченные частицы металлов в энергию. Когда слизнячок умрёт, за ним придет жук-хоронец—

— Пурпурно-красный или розовый, — мурчит Хан.

— Пурпурно-красный или розовый, — молчу я, соглашаясь, — и унесет его тело в свою колонию. Ферменты разложат мягкие ткани… Хитин и металлические соединения превратятся в вязкий композит…Всего несколько тысяч лет, и у корабля появится новая стена. Новый кусочек космоса станет новым кусочком дома. Наполнится кислородом. Зарастет лишайником… И пурпурные цветы распустятся там, изливая сладкий густой сок. И не-мы будем лежать там — прижавшись телами к теплому, живому металлу — и друг к другу.

Тонкий палец Хана ловит слезинку на моей щеке.

F — желтая краска, ядовитая, въевшаяся глубоко в металл. Лишайник обходит её стороной.

I — я думаю о нашей матери. Сотни тысяч лет назад она взошла на борт корабля, направляясь в сторону TOI-700, красного карлика в созвездии Золотой Рыбы.

L — мы называем её Хавва. Пусть её настоящее имя не сохранилось, но отзвуки его — на языке нуклеиновых кислот — мы носим в каждой клеточке своего тела.

A — мой взгляд упирается во рваную рану металлической обшивки корабля. Микробиальные фотопанели звенят, источая тусклый свет.

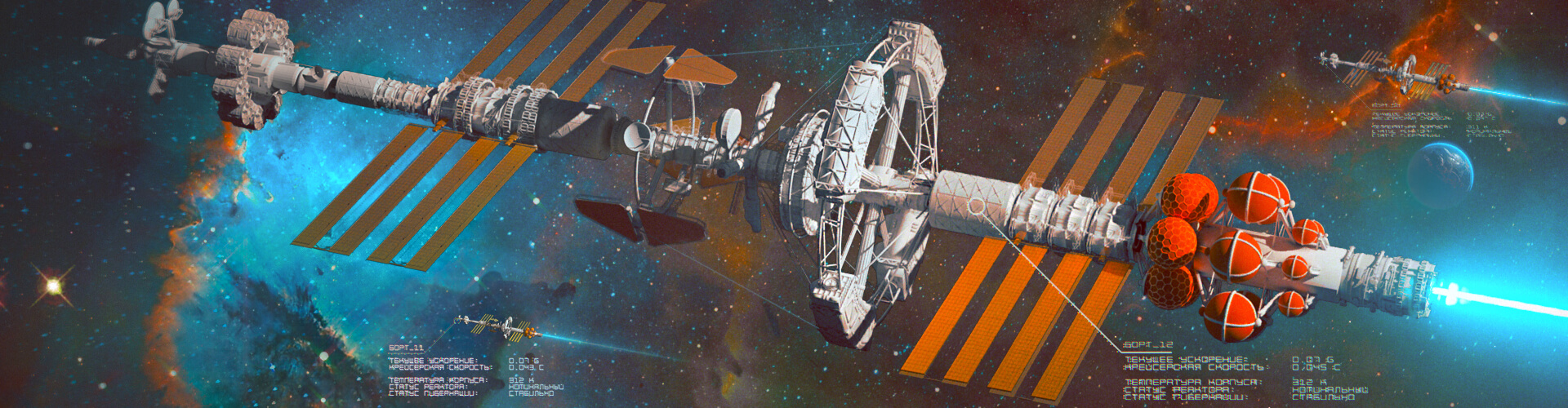

S — здесь и произошел взрыв. Корабль экзоколонистов, один из самых больших кораблей, запущенных человечеством в космос, был сбит с курса. Золотая рыбка сорвалась с крючка и исчезла в где-то в глубине.

Ṭ — темные времена. Мертвый металл, отнимающий имя плоти. Кровь. Но не кровь нашей матери. И не кровь других матерей — дочерей — сквозь тысячи и тысячи лет.

Ī — Хан надевает на мою шею шнурок с бледно-розовым жуком-хоронцом, подвешенным за хоботок. Редкий цвет.

N — в его черных, как круг иллюминатора, глазах, я вижу лучшее из зеркал.

…

A — он нашел трупик жука недалеко от новой колонии. Хан любит жуков-хоронцов. Иногда он дает мне почитать своё бесконечно-длинное исследование.

L — карты передвижения, рисунки, схемы, палитры окрасов и форм крылышек. Пустые глазницы.

- — желтая краска, ядовитая, въевшаяся глубоко в плоть. Я кладу ладонь на холодный и мертвый металл.

J — выжить удалось немногим. Наши матери затаились здесь — у родового пути, давшего жизнь нашему виду. В лоне живого металла.

А — мне нравится думать о древних людях. Поэтому я коллекционирую кинофильмы. Пусть они и примитивны в сравнении с театром, пусть я не понимаю их языков, меня завораживает загадочная пустота лиц homo sapiens.

D — в примитивном искусстве есть прелестная — органическая — ясность. Но на какой вопрос я ищу ответ в этих больших неподвижных лицах?..

Ī — желтая краска, ядовитая, въевшаяся под кожу. Хавва, первая из матерей, было ли тебе страшно умирать? Было ли тебе одиноко? Кто сжимал твои руки?..

D — мне снилось поле пурпурных трав, напившихся древней крови. Мне снился глухой грохот выстрела. И слово.

A — мне снилась металлическая рука, выжигающая клеймо на боку огромного чудовища. Оно ревело от боли. Имя его — желтый огонь искаженной плоти — Filasṭīn al-Jadīdah.

H — мне снились глаза Хана, глядящие на меня иллюминаторами Вселенной. Бесконечные. Узнающие себя.

Моя щека касается его бедра. Тепло. Название корабля выступает из хитросплетений лишайников чужеродной геометрией острых углов — заблудившимся призраком. Жахан кладет хрустящую ржаво-рыжую ягоду в мой рот:

— Земля-ника. Наверное, на Земле всё было таким на вкус.

— Как сладкая кровь? Сентиментально.

— Глупый-глупый Хаби… У меня для тебя есть подарок, — Хан загадочно улыбается, и я читаю в его лице — он нашел что-то важное, но недостаточно серьезное, чтобы не превратить это в сюрприз. — Но только после театра. Эрештигал хочет, чтобы я был рядом.

Эреш, старая Эреш. Темнота забивается в глубокие изломы её кожи — прилипает к темной меди, теряется в закоулочках и извилинках: старая Эреш помнит больше всех имен, старая Эреш знает больше всех историй. Эреш была всегда — с самого первого мгновения, когда тело моё осознало себя в отражении чьих-то глаз, таких же черных, как мои собственные.

Однако, и её тело устанет бороться с холодом. Тогда Хан займет её место, и кто-то другой займет место Хана, и в танце мы будем меняться масками, играя друг друга, пока не останется никого, кем бы мы ни были—

Вход в театр.

Мир, выдыхающий своё тепло: лёгкие, полные дыр—

Две древние хаввы (за тысячи лет их медные лица превратились в гладкий металл) тянутся друг к другу: их тонкие руки оплетены ржавыми вьюнами, покрыты лишайником и куколками насекомых. То, что когда-то было пчелой, исчезает в приоткрытом рту того, что когда-то было женщиной. То, что всего мгновение назад было мной, проходит мимо обоих, в темное, жаркое лоно театра. Шагая, я вдавливаю пальцы ног в его горячую влажную плоть < в нашу горячую влажную плоть. Вспышки мурашек разносятся по моему телу и я чувствую живой, вечный жар—

Хан опускает клеть с хоронцами. Они голодно поскрипывают, тыкаясь носиками в костяные прутья. Эреш проступает из темноты позади его тонкого силуэта:

— Сегодня мы празднуем Уму.

— Уму! Уму! Уму! — мы подходим ближе, и тела наши соприкасаются — все тела соприкасаются — и мы — вдох — дышим — выдох — как — вдох — одно — выдох — Уму! — вдох — её тело в сиреневых цветах поднимается по рукам карабкается выше и выше она любила цветы она любила касаться стены здесь здесь да здесь у этой маленькой трещинки она стояла смотрела немного в сторону она любила театр и огонь в глазах её черных казался сверхновой — выдох — Эреш! Хан! Эреш! Хан! — вдох — жуки-хоронцы в похоронно-красных нарядах выползают из клетки поднимаются по её телу что мы сжимаем своими руками в последний раз уму дает нам свое тепло в последний раз уму дает нам свое тепло что мы сжимаем своими руками свое тепло в наших руках её о наши руки её — выдох — вкус чьей-то слезы и беззаботный смех вкус слезы вкус смеха вся радость и горе вся трагедия разума человеческого все украденные холодным металлом все пропавшие заблудившиеся

всё украденное холодным металлом вся трагедия беззаботной слезы и горького смеха помнишь а помнишь уму а помнишь уму а помнишь а помнишь а помнишь а помнишь — вдох — выдох — вдох — выдох — вдох — выдох — вдох — выдох — вдох — выдох—

Маджнун (Эреш склоняется над телом Аймы, выступая совсем немного из мрака, словно кровь через кожу): Я брожу по городу, городу Лейлы, и я целую стену за стеною, но не любовь к городу я чувствую, касаясь губами горячего камня, а любовь к той, что им стала.

Лейла (Малыш Заал, прижавшийся щекой к горячей ноге Аймы): Мне сказали, что надо два года ждать, вот, а я не хотела ждать, поэтому очень расстроилась и много плакала. Я… Я сидела дома, и дома у меня за окном все было синее, потому что… Потому что воздух синий. И я в него смотрела… Как в пустую чашку.

Маджнун (Черные глаза Хана — мои черные глаза): Я ушел в пустыню. Я возненавидел всех других, чтобы сильнее полюбить тебя. Мираж есть отражение частиц. Однако, и тебя формирует свет.

Заал (шепотом): А мираж это что?

Лейла (я двигаюсь среди тел и наши сердца пульсируют в унисон с артериями корабля): Если воздух очень горячий, то свет начинает странно себя вести, и тогда в небе возникает зеркало. И может быть, Кайс, однажды мы отразимся в нем в одно и то же мгновение…

Маджнун (Уму смотрит за < вне > мимо > сквозь нас; на черных волосах — корона из красных хоронцов: лицо её — окаменевшая маска, замерший момент абсолютного единения. Губы её недвижимы): …И тогда мы будем вместе.

Заал (сквозь слезы): Вдвоем? Просто вдвоем?!

Лейла (ферменты в слюне хоронцов разлагают плоть |

органика тела | металлы в их гемолимфе | инъекция | хелаторы и минерализующие нанобактерии | карбонизация | горящая глубоким красным корона — хоронцы распускают прозрачные крылья | вибрация | биопиролиз | нагревание плоти | рождение металла): Как свет формирует каждого из нас, так желание формирует боль. На седьмой день в зеркале неба отразились все живущие — все дышащие — все живущие — все дышащие — все живущие — вдох — все дышащие — выдох — все живущие — вдох — все дышащие — выдох — и никто никогда больше не был один.

Мы сбегаем, помахав Эреш на прощание. Хан ведет меня старыми тропами — плотные заросли грибных нитей перекрывают дорогу, пульсируют тусклым рубином, сплетаются в почти-человеческие фигуры. Маленькие крылатые существа сосут их росу, наполняясь потусторонним светом, вспыхивая и угасая: их брюшки пульсируют, выводя на сетчатку сложный узор чуждого языка. Мы идем нога в ногу, прижавшись друг к другу, пульсируя в такт — и крылатые смотрят на нас из теней, молчаливо приветствуя. Если присмотреться достаточно близко — мимо кожи и клеток, на уровне молекулярном—атомарном—квантовом — граница между нами начинает исчезать—исчезает—забывается. Эго закрывает глаза и я-мы протягивается-через окружающее мы-я — как пончик через бублик.

Металл дышит тяжело — из последних сил, не справляясь с неизбежным холодом. Краски гаснут одна за другой и я сжимаю локоть Хана: мне страшно.

Эреш рассказывала о монстрах, о страшных монстрах, таящихся в геометриях неподвижного металла. Но черные глаза Хана — мои глаза, и я следую за ним — то темному, мертвому коридору — дальше — дальше — дальше — к лучу света, льющемуся из раны полотка. Мы ныряем в него и плывем вверх по течению — по тропкам хоронцов — дальше, дальше — и он несет меня, мой поток, он несет меня и бросает о камни, и тело мое с благодарностью пропускает их сквозь себя — и камни пропускают меня — и тысячи тысячи тысячи тысячи лет — вместе с ними.

Мы оказываемся на полу старой каюты — одна из стен, изъеденных лишайником, обрушилась. Пыль — Бог древних — выравнивает все предметы перед своим<нашим ликом: пластиковый цветок; выцветшая фотокарточка; тонкая мумия, утопающая в рассыпавшемся пухе кровати; самовопроизводящаяся кассета. Я подпрыгиваю от возбуждения.

AT LAND — MAYA DEREN: выцветшие буквы. Я нажимаю кнопку пуска и едва заметная картинка проявляется в воздухе над кассетой. Это старое, старое даже по меркам экзоколонистов кино, однако… Я хватаю Хана за плечо:

— Это театр!

— Я рад твоей радости.

Помнил>знал ли кто-то из ныне живущих имя этой женщины, родившейся одной из нас раньше своего времени? Свет вынимает её из темноты — и она бежит к нему, сжимая в кулаке шахматного коня — и она растворяется в нем — и во всем — во всем, что он отражает — и может быть, Кайс — однажды —

— Ты хочешь побыть один?

Я киваю и Хан исчезает.

Женщина оборачивается — параллели и перпендикуляры металла складываются в пустую, бессмысленную структуру, перечеркивающую небо — бездонное, как наше, но белое, полное солнца. Женщина возвращается, и тe>она<другие замирают — оборачиваются — смотрят ей вслед. Что скрывают их большие неподвижные лица? Надежду? Гордость? Замешательство? Грусть? Отчаяние? Какое из неизбежно-ложных слов?

Мой взгляд цепляется за пыльные лепестки того, что никогда не было пионом; течет вверх — мимо рассыпавшихся в прах тряпок — дальше, вверх, вверх — и на самой верхней полке, под влажным пятном желтой плесени, я вижу еще одну кассету. MESHES OF THE AFTERNOON — машут ручками-палочками бессмысленные закорючки. Я на мгновение замираю (сердце — стук), но — шаг — шаг — шаг — я протягиваю руку — и тонкая слюда пола, изъеденная изнутри лишайниками и жуками, рассыпается подо мной. Я успеваю лишь резко вдохнуть, и — земля проглатывает меня.

ЧАСТЬ II: Homo Faber

Будильник взрывается ненавистным звоном и мое сознание всплывает к реальности — как разбухшая овца к поверхности болота. Ну ничего, ничего, Люба Роксановна, скоро отпуск, можно будет хоть всю неделю проспать. Вставать не хочется. Вставать не хочется категорически.

— Ну жить же надо на что-то… — Проговариваю я древнее заклинание, и тело мое немного расслабляется, давая мне возможность выкатиться из-под одеяла на холодный пол. — Кофе-кофе-кофе-кофе…

Я шлепаю босыми ногами к нагреватору и заказываю экспрессо — как эспрессо, но в три раза быстрее. А время, как известно, деньги. Деньги — время. Аппарат кашляет агонически, требуя монет, и я запихиваю в него последнюю мелочь.

На мгновение замираю, уставившись в черное зияние кошелька. В глубине — звезды таблеток в пластиковых мешочках туманностей: магний и витамин D, чтобы ноги с руками не поотваливались; заедаем таблеточкой сертралина, чтобы не плескать в лицо коллегам раскаленным кофе; литиевый нанопластырь, чтобы… А нет, кончились. Ну, значит не очень-то было и нужно. Тианептин, чтобы холмики разровнять, а то о холмик и расшибиться можно, если на большой скорости. Пирацетам — три таблетки, потому что если стараться и из себя что-то все-таки представлять, то платят тебе за думание тяжких дум, а не за таскание тяжких мешков. Запиваю таблетную фрикадельку горьким глотком экспрессо. Модафинил — одна таблетка, чтобы до работы дойти. Метилфенидат, чтобы на работе не отвлекаться. Две таблетки. На всякий случай. И, конечно, Волшебство — розовое, с пищевым глиттером. В честь выхода какого-то нового фильма, который у меня так и не нашлось времени посмотреть. Волшебство — это чтобы все остальные таблетки друг друга не поубивали. Возможно, без настоящего волшебства на производстве и правда не обошлось. Раз, два, три: химический коктейль ударяет в мозг, и предметы вокруг обретают свои значения.

“Традиция. Труд. Прогресс”, — говорит мне выпотрошенный пластиковый мешочек. Я перевариваю его химические внутренности и он кажется мне шкурой поверженного зверя, распластанной у моих ног. В иллюминаторе танцует голограмма: пышногрудая дама жонглирует какими-то новомодными витаминными напитками, и вокруг её надутых грудей они образуют своего рода нимб.

— Ха, — испускаю я, допивая кофе.

Женщина исчезает во вспышке света и её заменяет седой доктор с блаженной улыбкой на сморщенном лице: “Девять из десяти женщин недовольны размером своей груди. Но кто сказал, что несчастье должно быть вечным? Ваши самые дикие мечты ждут вас здесь — за дверями клиники Пери-Гранд — Восьмой Медицинский Отсек...”

Доктор исчезает, и — всего на одно мгновение — черный абсолют космоса открывается передо мной. Я равнодушно пожимаю плечами. Пластиковый мешочек подмигивает мне со стола: хорошо заблокировали атаку, Люба Роксановна, не стесняйтесь теперь наступить тяжелым сапогом на череп побежденного утра.

Как привычен и скучен мне этот хруст.

Улица выхватывает мое закутанное в пуховик тело из теплой квартирки и уносит в пустоту городских коридоров. Фарид возникает рядом и его шепот утыкается в непробиваемую мякоть моей брони. Сентиментальные глупости — тактика отвлечения.

— Как с работой дела? — перебиваю я.

Улыбка сползает с его лица как влажная макаронина с кухонного кафеля:

— Нормально, ищу. Отправил резюме…

— Если нужна помощь, я могу тебя в свой отдел протащить. Помнишь?

— Уборщиком?..

— Менеджером чистоты? Нет, конечно, у нас открылась новая вакансия, ищут водителя виртуальных космолетиков, — разгораюсь я, — надо сидеть на диване и дрочить раз в три часа. Работа мечты. Крем только самому покупать придется, чтобы палка-вертелка не отвалилась.

— Какая палка-вертелка? — Морщится он.

— Для создания огня, — кричу я, вызывая пару раздраженных взглядов со всех сторон. Мог бы и оценить мою попытку завернуть легитимную претензию в юмор. Но нет — всё та же кислая рожа.

Мы молчим. Улица — сплетение тонких коридоров — переваривает наши тела. Темные провалы стен копошатся замерзающими неудачниками, и я тыкаю в кого-то из них ногтем:

— Не надо меня злодейкой рисовать, Рид, никому работать не нравится, поэтому оно работой и зовется. Почему мне хватает какого-то, сука, банального человеческого сочувствия, чтобы за нас двоих работать и платить? Я мразь? Я не заслуживаю лишний вечер просто поспать?..

Он смотрит на меня побитой собачонкой, и мой жар угасает. Мягко-мягко:

— Я понимаю, что сложно, мне тоже сложно. Всем сложно. Кому не сложно?.. Рынок сейчас такой. Покажи одного человека, я к нему на коленях поползу… За премудростями…

Он молчит и жар накатывает снова:

— Знаешь, когда ты вот так выглядишь, со всем этим своим печальным лицом на своей понурой голове… Каждый раз, когда я пытаюсь поговорить по-взрослому — открыто — каждый раз…

Он молчит еще более грустно и я машу рукой:

— Ладно, всё, тему прикрыли и забыли. Утро не задалось. Просто… Я же не мразь какая-то? Я не мразь. Я права. Я год тебе дала, ничего не говорила — ищи себя, сколько душе угодно. Учись, лечись от своего эс-дэ-вэ-гэ. Я мало сделала? Я плохой партнер? Что я — вообще — могу — ещё? Тебе-то просто сказать надо, ну подумать немного — давай курсы куплю какие-нибудь, или расписание тебе сделаю. Тут мыслей минут на десять — ну пусть даже на час, я… Я… Я просто не понимаю чем я настолько хуже тебя, что я такого релакса не заслуживаю… Думаешь, у меня хобби нет?.. Прыг на шейку… Ладно, ладно, все, закрыли… Закрыли. Но ты подумай, хорошо?.. Не обижайся. Не на что.

Тонкий палец холода ловит слезинку на его щеке.

“█радиция█ Тру█, П██гресс” — отливающие золотом буквы на стене перебиты кровавой татуировкой граффити.

K — ядовитый неон красной краски — открытая рана. Капельки замерли на полпути к полу (протянувшие руки замершие в движении провожающие на корабль которому не суждено вернуться).

A — я думаю о своей матери.

L — металлический привкус на кончиках зубов. Надо б зайти к ней на работу. Поздороваться. Сказать… Сказать — привет. Спросить о делах.

I — микробиальные фонари освещают узкий коридор. Высокие грибы в металлических кадках усеяны мелкими слепыми мошками.

F — когда одна из них садится на мое лицо, я давлю её и пытаюсь смахнуть влажные останки со своей руки. В глотке скапливается отвращение.

O — неудачники. Неудачники, с блаженными улыбками прибывающие на космодром Аль-Кудс восьмого октября две тысячи сто двадцать четвертого года. Неудачники, вдыхающие запах сожженных мостов и глубокой осени.

R — какой была бы моя жизнь, если бы корабль экзоколонистов, один из самых больших кораблей, запущенных человечеством в космос, прибыл на обещанную им планету?

N — я бы ходила на пробежки — как в древних кинофильмах. Вдоль парка. Вдоль оживленной улицы. Под бездонным небом — на свободе. Вдыхая запах раскаленного асфальта и горелого свиного мяса, мытых овощей и ревущих на просторе автомобилей.

Y — теперь фильмы снимаются в загадочных электромозгах главного суперкома. Поэтому я коллекционирую, то есть, коллекционировала древние киноленты. До университета.

A — меня завораживала реальность маленьких предметов. Трещины почвы. Движения глаз и губ, многозначность которых не была подвластна ни одному суперкомпьютеру — и часто не была подвластна мне самой . Насекомые. Камни. Течения вод.

…

D — на какой вопрос я искала ответ? Стыдно ли его вспомнить? Если читать старые дневники — стыдно. Некоторым вещам лучше оставаться погребенными в самых дальних завитках подсознания.

R — красная краска, бросившая себя на амбразуру казенного золота. Расплескавшаяся криком на незнакомом мне языке.

E — мне снятся кошмары.

E — мне снится охота — высокие травы пурпурной планеты бьют меня по лицу. Я чую дичь — как древнее злое животное, истекающее слюной. Я чую дичь — и я чую монстров.

M — мне снится Рид, разбухший, обросший густой щетиной, проросший в диван всем своим телом и сущностью. Я сажусь на уголок его красных подушек и он кричит от боли.

I — мне снится древняя машина, мертвая и равнодушная, плюющаяся тонкой струйкой желтой краски на бок обреченного корабля. Я была там одна — на многие сотни километров.

N — мне снится пустой холодный космос. Бесконечный. Беспричастный.

— Люба Роксановна, вы слушаете? Тут вам наркомана привезли. — Ясма смотрит на меня маленькими черными глазками. То ли заискивает, то ли бесится.

— А зачем мне наркоман? Кошку на спирт меняет? — говорю я, надевая смердящий хлором белый халат и маску. Ясма вежливо улыбается и протягивает мне кофе.

— Ибра Озотович сказал — очень срочно. Дело политической важности. Героическое.

— Ну раз начальство медали выдает, будет что на спирт обменять. А то кошки все-таки не бесплатные…

— Он ожидает вас в кабинете.

Я плююсь казенной экспрессой. Если большое начальство снизошло до передвижения своих обширных телес во времени и пространстве, то дело правда срочное. Ясма, гадина, наверняка время тянула, чтобы Озотович на меня разозлился. Оппортунистка.

Озотович выкупил Институт Шестого Медицинского Отсека так давно, что все сотрудники, помнящие сотрудников, которые помнили те темные времена, давно отмерли на пенсию. Экономический кризис. Кровь. Много крови. Обычные дела.

Его огромное, монументальное, готовое к интерпретации в статую тело стоит в темноте — кроме кончика носа, на который падает осторожный желтый луч фонаря:

— Любовь Роксановна!

— Люба. Здравствуйте.

— Да-да, прошу прощения, Люба Роксановна, — он снимает тонкие очки с переносицы и протирает их маленькой пестрой салфеточкой. — Вы… Женщина занятая. Перейдем к делу?

Я послушно киваю и он продолжает:

— Несколько часов назад поймали голого пацана где-то в районе старой свалки. Выглядел странно, связать два слова не мог, незначительные переломы. Кожа цвета меди… С пурпурным отливом. Подумали — новый наркотик, отвезли в диспансер, а там все — чисто. Только кровь — темно-фиолетовая. В общем, вы нас должны спасти, Люба.

— А как он вообще к нам попал?

— А это не ваших масштабов дело, вы у нас — светоч, а нам, служителям науки менее одаренным, уж доверьте политическую грязь, — Озотович хлопнул себя по пузу, подождал немного, и зачем-то хлопнул ещё два раза, — вы его прогоните по своим тестам, если наркотик — ладно, но тут, сами понимаете, и другой вариант возможен, пусть и фантастичен до безумия: если где-то на корабле остались еще люди, точнее — потомки наших общих предков, значит и система добычи ресурсов, скажем так, к существованию, у них все это время функционирует исправно. И мы эти ресурсы, скажем так, невероятно ценные, сможем направить в наш Институт, а значит — и на ваши исследования, и, следовательно, таким вот образом — на улучшение уровня жизни и, может быть, увеличение шансов нашего выживания как вида... Более того, Третий Медицинский Отсек готовятся выставить на продажу, и это… Я думаю, учитывая последние… Вам… Кхм, всем нам — пригодится маленькая, или не то что бы даже маленькая, но победа… Победа, скажем так, индивидуального характера, находящая отражения свои в характере общеэкономическом… В котором мы все связаны одной целью, если так подумать…

Я тяжело вздыхаю:

— Боюсь вас разочаровать, Ибра Озотович, но скорее всего кто-то просто снова начал распространять виолемин. Стандартные тесты его не выявляют.

Озотович хлопает одним глазом, затем другим, и я с улыбкой разжевываю:

— Порфириновый прекурсор, реакцию запускают серо-азотным лигандом, затем осаждают в железной среде до фиолетового комплекса…

Озотович тяжеловесно хмурится, наверное, задумываясь, и я продолжаю:

— Думайте об этом, как о дефектном гемоглобине. Вызывает спутанность речи, нарушения терморегу… Жар, вот одежду и сбросил. Короче, наркотик действует на кровь. Вызывает замешательство, общую… Сиреневость… Я понимаю, конечно, почему вам могло показаться…

— Ну вы все-таки посмотрите, — неожиданно кисло прерывает меня Озотович и почему-то спешит покинуть мой кабинет. Я пожимаю плечами. Уже открыв дверь, он оборачивается и бросает через плечо, — сейчас посмотрите. В лаборатории. Завтра жду четкий ответ. На рассвете.

И хлопает дверью. Я шумно выдыхаю и кручусь на стуле, рассматривая рыже-пурпурные мурмурации плесени на потолке. Странный, эмоциональный народ — начальство. Непознаваемый, как ветхозаветный Бог. Впрочем, и все остальные люди не особо заботятся о том, чтобы их понимание мира совпадало с объективной материальной реальностью (пластмассовый конь с головой на пружине (подарок Рида) кивает со стола). Иногда мне кажется, что одну только меня она — объективная, мать её, реальность — и заботит. О чем я заявлять не стесняюсь. А если в ответ рожи корчат — что я могу поделать? И до правды за них докопайся, и подай им все с вялой импотентской сладостью, а то чувствушки позадеваются — чувственьки! — ой-ой-ой, Люба Роксановна, поработайте еще над оберточкой, а то народы в слезах захлебываются, ути-пути! Сердечки у народов маленькие и хрупенькие — вот до головы кровь и не доходит.

Тьфу.

Интерлог: California Dreamin’

ПРОТОКОЛ

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПО ДЕЛУ (II)181/SER/A

Мировой судья судебного участка № 1 при Втором Медицинском Отсеке

Лайла Гранитовна В.М.О.

При секретаре

Асфар-Мулле И.Д. В.М.О.

Рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № (II)181/SER/A

в отношении обнаруженного биологического субъекта,

отнесенного заявителем к представителям отдельного вида homo

по заявлению Ибры Озотовича Шестого Медицинского Отсека,

о признании указанного субъекта не принадлежащим к homo sapiens,

не обладающим признаками разума и цивилизованности,

Секретарь судебного заседания докладывает о явке в суд.

Представитель заявителя Люба Роксановна Шестого Медицинского Отсека — яв. (полномочия подтверждены нотариально заверенным заявлением).

Народная правозащитница Феруза Мухарибовна безработная несовершеннолетняя — яв. (удостоверение представлено).

Обнаруженный биологический субъект ОБС безработный — доставлен (к участию в заседании не допущен).

Устанавливается правовой статус субъекта, в отношении которого рассматривается дело.

Обнаруженный биологический субъект: происхождение, возраст и видовая принадлежность не установлены, место обнаружения зафиксировано, документов, удостоверяющих личность, не имеет.

Ранее к ответственности не привлекался ввиду отсутствия признанного правового статуса.

Объявляется состав суда. Разъяснено право отводов.

Феруза М.б.н.: Заявляю отвод мировому судье Лайле Гранитовне Второго Медицинского Отсека и всем судьям В.М.О. по тем основаниям, что представитель заявителя является дочерью заместительницы директора Второго Медицинского Отсека, Мотроны Роксановной В.М.О. Следовательно, у народа есть основания предполагать, что конфликт интересов может осуществить негативное влияние на результаты процесса суда.

Суд удаляется в совещательную комнату. Вынесено определение и оглашено. Судебное заседание продолжено. Судья приступает к процессу слушания.

Люба Роксановна Ш.М.О. (роняет заметки — белые лепестки осыпаются на мертвый металл пола): Начать я хочу вот с чего: мы должны рассматривать разум с точки зрения права, то есть способности существовать в обществе наравне с другими его членами, то есть нести ответственность, иметь возможность давать осознанное согласие, и так далее, и тому подобное. Право, как любая другая наука, основано на наблюдении повторяющихся паттернов и вынесении из них суждения — в случае науки это поиск истины, а в случае права — поиск наилучшего для общества…

Феруза М.б.н.: Заявляю отвод представительнице заявителя Любе Роксановне Ш.М.О. ввиду того, что вот это вот всё к делу отношения не имеет.

Судья: Конкретизируйте причину отвода.

Феруза М.б.н.: Я конкретизировала. Более того, конфликт интересов…

Судья: В удовлетворении отвода отказать. Люба, продолжайте.

Люба Роксановна Ш.М.О.: Спасибо. Так вот, сбили… Одежда — такой паттерн. Что есть одежда? Отделение себя от окружающего мира, осознание себя как личности, минимальный тест на то, может ли существо подчинять телесный импульс неочевидному требованию. Ношение одежды говорит о наличии абстрактного мышления — это у нас понимание статусов, норм, всяких… Символов. О способности к социальной интеграции. Объект исследования к одежде не проявляет интереса. После попыток научить… Существо…

Феруза М.б.н.: Заявляю отвод представительнице заявителя Любе Роксановне Ш.М.О. ввиду того, что неэтично называть человека существом.

Судья: Люба Роксановна, давайте без существ.

Люба Роксановна Ш.М.О.: Я всегда внимательна к формулировкам. Ладно. Попытки обучения объекта были безуспешными, через несколько минут после успешного… Процесса начала использования одежды… Объект её сбрасывал, демонстрируя неспособность к интеграции и принятии социальных норм…

(тишина)

Люба Роксановна Ш.М.О.: Второе… В науке мы идем от простого к сложному. Древние обезьяны — я поясню — приматы, похожие отдаленно на людей — проявляли внимание к моде, но мода их по глубине и семиотической сложности заключалась, например, в ношении травинки в ухе или в носу. Объект исследования имел на себе примитивное украшение — неизвестный до этого момента вид жука. Общий вид украшения, плетеный шнур и отсутствие обработки позволяют предполагать, что мода… искусство у этого вида приматов находятся на зачаточном уровне, или, скорее сказать, на уровне предельной деградации, то есть, движения вниз от нашего общего гипотетического предка… Более того — труд, основа жизни общества… Труд… Тоже от простого к сложному: объекту предлагались простые повторяющиеся действия, не вызывающие сложности даже у детей-идиотов…

Феруза М.б.н.: Заявляю отвод представительнице заявителя Любе Роксановне Ш.М.О. ввиду того, что неэтично.

Люба Роксановна Ш.М.О.: Что неэтично? Факты — это неэтично? Реальность неэтична? Вы…

Судья (молоточек стучит): Прекратить! Люба Роксановна, продолжайте этично, пожалуйста.

Люба Роксановна Ш.М.О. (вздыхает): Объекту предлагались простые повторяющиеся действия — симуляция реальной работы — не вызывающие сложности даже у детей со… схожими дефектами развития типа ау-эс-дэ-вэ-гэ. Сортировка предметов, механическое перемещение грузов, производство деталей из жести… Результат всегда одинаковый: объект просто прекращает деятельность спустя короткий промежуток времени, не демонстрируя ни фрустрации, ни интереса к вознаграждению, отложенному во времени. Если мы скажем что вот это, мол, человек — как он в обществе выживет? Как он сможет зарабатывать на жизнь, обеспечивать себя? Признание наличия разума — это, я повторюсь, не про то, какие мы все такие злые-плохие и жадные до сидушки на вершине каждого Олимпа — детский максимализм — это про ответственность и защиту, да, за-щи-ту. Ответственность. Полная противоположность инфантилизму.

Вот представим, вы своего добились, молодцы, и мы мальчика кидаем на мороз — он как выживет, скажите мне? Вы его содержать будете, платить за него? Еду, страховку, базовые потребности? Ну вот зачем мы в эту этику обосраную играемся? Если это существование инвалида, зачем его дееспособным подрисовывать? Ради какого нежнейшего хрена? Чтобы ничьи вонючие, сука, чувства?…

Судья (молоточек): Прекратить. Люба Роксановна, у вас снова неэтично.

Люба Роксановна Ш.М.О.: Извиняюсь. Так вот, где-то рядом есть целая группа… людей, за которую мы обязаны взять ответственность. Повторюсь, потому что разум — это ответственность. У нас есть лекарства, техника, инструменты…

Феруза М.б.н. (словно просыпаясь): Насколько народу известно, никакого запроса от… Не было. Тем более, что все выводы на основе такой маленькой выборки…

Люба Роксановна Ш.М.О.: У вас, понятное дело, детей нет, а питомцы? Вы им позволяете к ветеринару не ходить, если не хочется?..

Феруза М.б.н.: Заявляю отвод представительнице заявителя Любе Роксановне Ш.М.О. ввиду того, что она осуществляет переход на личные факты моей биографии…

Люба Роксановна Ш.М.О.: Бред, тупость и бред. Я иллюстрирую…

Судья: Прекратить. Люба Роксановна, вам есть что добавить по делу?

Люба Роксановна Ш.М.О. (на мгновение поднимает взгляд на потолок-зеркало): Лаборатория Шестого Медицинского Отсека постановила, что генетические отличия между homo sapiens и объектом исследования достаточно велики, чтобы признать в нём представителя нового, параллельного нашему, вида. Властью генерального директора Шестого Медицинского Отсека, ему было дано имя —

ЧАСТЬ III: Homo Inutilis

Магний и витамин D, чтобы руки с ногами не поотваливались; заедаем таблеточкой сертралина, чтобы не отражаться в кофе коллегам раскаленным лицом; литиевый нанопластырь, чтобы… Снова забыла купить. А человечек сбежал, сбежал человечек своими маленькими медными ножками — сбежал. Утек. Вот купить и забыла. Другие дела были. Тремор. Судороги. Нарушения координации. Как сразу не подумала на гипоксию?

А человечек — homo inutilis — выдох — исчез. Вот я и бегу. Куда бегу? К той злосчастной прорехе в небе, из которой он на нас выкатился. Вдох — удар каблука по глухому металлу — выдох — человечек исчез | ла вся надежда, что мне дадут продолжать заниматься моими глупостями. Мать предлагала идти на промпт-инжиниринг в сфере дизайна, раз уж на промпт-инжиниринг в сфере видеопроизводства попасть не получи | лосьон для кожи: полюби себя, уродина, полюби, ну давай, всего столько-то да сколько-то сверкающих пятаков на глазки поло | жить это значит смиряться с фактом своей жизни, но если совсем чест | ночь — вдох — в том смысле, что фонари отключили и некоторые (может, и большинство) спят в ожидании нового прекрасного дня — выдох — если существо, оно же человечек, оно же объект исследования, успеет предупредить своих своих соплеменников (или что там могло остаться от форм организации общества) — вдох — Люба, дура, на великом пороге своего великого открытия споткнулась упала сломала нос сидит воет бежит молчит — выдох — о, ресурсы, в вашем благонесущем сиянии, о, все новые виды букашек и козявок, все невиданные молекулы, всё, во что я первой погрузила бы свои руки, глаза и прочие выступы и конечности — всё это — если мои ноги окажутся быстрее ног небесного человечка.

Мимо проносятся, списком: фантастическая тайга коридоров, где заместо лап покрытых сладким снегом елей — сушащиеся на веревках тряпки и выстиранные одежки, источающие зимнюю свежесть, чем бы она не была; маленькие черные глазки волков смотрят из создаваемой елями темноты настороженно; старуха с белым, как соль, лицом; пластмассовая банкнота из настольной игры; фантик от конфеты (желтый); фантик от конфеты (желтый); еще один смятый фантик от конфеты (золото!); черный пролом стены; стенания, из неё вытекающие (я перепрыгиваю холодный ручей, не упуская добычи из виду);

Факт есть факт: homo inutilis выживали тысячелетиями здесь, где-то на корабле — страшном огромном корабле — страшном, полном монстров, монстров, о которых, к счастью думать не приходится, т.к. слава нашей армии, армии нашей — слава! Наша армия кого угодно прикончит. Всех монстров. В пределах периметров и необходимостей. И ценников. Вдох. Все ресурсы брошены на поддержание жизни такой, какой она должна была быть — бы. Выдох — стук мертвого пластика каблука по мертвому металлу — вдох — любое существо выживает, расширяясь, множась и распространяясь, что есть естественный, натуральный и, следовательно, рациональный порядок вещей — выдох—

Я скидываю каблуки. Большие черные глаза существа смотрят на меня из каждого иллюминатора. Первое, что я тогда увидела, спустившись в лабораторию — эти нечеловеческие глаза, скрывающие вопрос, на который — неважно, неважно — большие черные глаза существа… — “пробегал? Спасибо, спасибо. Туда?” — скидываю каблуки и бежать становится легче. Я разрезаю лица ледоколом, оставляя за собой ледяную гримасу: замешательства / раздражения / равнодушия. Бежать становится легче.

В этом нет ничего нового. Я всегда представляла себя кораблём — не космическим, но земным, то есть, наверное, правильнее сказать — водяным. Одноклассники о таких даже и не слышали. А я шла сквозь жизнь, как корабль — задевая плечами и боками парты, стены, людей — случайно, даже не из своей какой-то патологической крупности…

Человечек отблескивает далеко впереди пурпуром путеводной звезды — миражом. Старая свалка перетекает в старый город, старый город перетекает в старую свалку. Дюны зданий и дюны мусора, иногда неразличимые, возвышаются друг над другом. Если бы я не старалась, я бы закончилась здесь — среди тех, кому оказалось не по душе прилагать усилия, терпеть и работать — я бы оказалась здесь и здесь бы помои и поглотили меня — больную, забытую и выжившую из всякого подобия ума.

Кто-то выплескивает ведро мерзости из окна и я на бегу сбрасываю заляпанный зловонием халат. Санитарная белизна его (то, что от нее осталось) выделяется чужеродным бельмом на фоне ржавчины, помоев и грязи — высушенный голодом детеныш хватает халат и уносит в будку, где, наверное, и — неважно, неважно — великое открытие! — Люба Роксановна Шестого Медицинского Отсека обнаруживает новый вид homo, и, самое примечательное: НЕ теряет его по пути из зала суда и НЕ бежит босоногая по густой черной гнили, образованной потерей индивидуальности всех своих отдельных частей и частичек.

Мама посмотрит своим таким взглядом — планы-то были, планы! Ожидания… Ты таким умным ребенком была, пока не заленилась! Таким способным. Знаешь, где бы сейчас были, знаешь? Ты вот сейчас — смотри — пальцы свои погружаешь в черное месиво, карабкаешься куда-то по куче мусора, как обезумевшая хрякунья в течку — а могла бы лежать дома в кровати, как нормальный разумный человек с нормальным мозгом, и смотреть — заслуженно — какое-нибудь новое кино с блаженной улыбкой на уставших устах. С волшебной таблеткой в надорванном всеми многочисленными гуманистическими усилиями животике.

Черные большие глаза — нечеловечьи — исчезают в расколотой ране расколотого неба нёба неба (я тянусь к ней телом и руками и всем телом и всеми руками). Несколько детенышей свалки смотрят на меня издалека — снизу. Я внезапно кричу:

— Запомните это! Запомните!..

Ничего больше в голову не приходит и я продолжаю карабкаться выше. Не приходит в голову мыслей, но приходят звуки запакованных в металл армейцев, следующих по нашим (моим! моё!) следам неизбежным маршем — грохот множеств металлов, шаг, шаг, шаг, раз, два, три: я поворачиваюсь к ним — всему миру — спиной и прыгаю в темноту за своим медным кроликом.

Древние ржавые металлы впиваются в кожу, оставляя на ней костры поцелуев, сдирают — запуталась, зарычала, задергала ногой — юбку (сую пистолет за резинку растянутых трусов), рвут футболку — продираюсь через грязь, гниль, древние кости и древние тряпки. Мама на Новый Год подарила розовых тряпок-пеленок: внучку просит. Если мы с Ридом и мечтали когда-то взять на воспитание пробирочного и сделать из него человека — кто не был идеалистом в молодости, у того сердца нет — то… Если подумать, те влюбленные голубки давно издохли. Уснули однажды, а проснулись вместо них какие-то другие люди. Злая и усталая я, виноватый и толстый он. А у тех покойников и камня надгробного не осталось. Надели два урода маски и давай паясничать. Театр пародии о двух холмах.

Со стороны я смотрю на свое тело, изгибающееся в узких норах древнего полиэтилена, бледное, нагое, покрытое потеками крови. Нет, я не вижу его — я только смотрю — слишком темно, слишком-слишком темно — снизойди до рабы твоей, Пери-Гранд, освети—

Я выбираю направление наугад (морщинами полнится тело его)—

Пометка: сделать прививку от столбняка, как вернусь.

Я извергаюсь из ржавого металла, изъеденного коррозией

— растением? Почвы — я извергаюсь из почвы и металла с ревом — я извергаюсь из пурпура травы, кажется — спустя вечность — пускай, час — я извергаюсь. С криком вытягиваю свое тело из земли, поливая её кровью — капельки красного на пурпуре — как звездочки.

Примятая трава — след. Я бегу, прихрамывая, и трава — на сотни метров под спиралью потолка — трава, качается в такт, и я спотыкаюсь встаю спотыкаюсь снова бегу вставай нет вон он вон он СМОТРИ идет впереди спокойно глупый маленький человечек спокойно мне нужна всего лишь победа мне нужно выиграть я никогда по-настоящему не побеждала это все не мое не мое не мое меня заставили я никогда не хотела человечек ты мне дай победить дай дай дай дай дай дай дай дай

я хватаю пистолет начал выпадать из-за резинки старых позорных белых трусов люба люба что за вид сказала бы мама что за вид что за вид

я навожу пистолет на человечка и спускаю курок ой снимаю с предохранителя спотыкаюсь встаю снова на ноги кричу кричу кричу стреляю гремит выстрел но человечек просто оборачивается смотрит черными глазами большими черными большими глазами

пистолет падает черные металлические пальцы поднимают его тянутся к волосам моим я с криком отползаю больно больно

Я С КРИКОМ

мох на ее металлическом лице горячий металл её пальцев на моей щеке горячий живой металл (я с криком) она смотрит позади туда где в земле копошатся мои солдаты идет к ним другие идут мимо

дыхание горячего металла

звездочки крови пурпур травы

человечек подходит ближе — другой, пониже, рядом с ним (в его руках золотой жук) — человечек подходит и почему-то выше почему-то выше

выше и сложно

я ненавижу быть ребенком

пурпур крови

красная трава прорастает сквозь мои легкие

звуки обретают мысль

Хан: Как жаль. Она не выживет?

Хаби: Боюсь, нет.

я с ревом встаю и тело мое не встает и я в нем запертая в нем почему-то валюсь обратно опускаю глаза смотрю на грудь на красный цветок груди на красный цветок груди на красный цветок

Хан: Ри-ко-шет. Это называется рикошет.

мой рот издает непонятные звуки и лицо мое большое неподвижное лицо не может ничего сказать я плачу слезы почему-то болят такого не бывает но слезы болят

существо — Хаби — опускается передо мной на колени и спрашивает я понимаю это по движению его лица я не знаю как я понимаю как тебя зовут он спрашивает как тебя помнят как тебя знают как зовут все одним словом какое слово какое слово — Я — через в горле медь разлилась куда птичке через медь полететь через медь — полететь

родилась выросла хотела разное отличалась целеустремленностью

рука хватает горло моя рука мое горло и я выдавливаю звуки как пасту из тюбика который давно пора было выбросить я не выбросила тюбик пасты он лежит сейчас дома он давно кончился мне на самом деле жалко было его немного выбросить он лежит на верхней полке и кто-то новый купит мою квартиру и просто сожмет и кинет его в мусорку брезгливо отмывая все следы моей

то ли слюна течет, то ли кровь

— Л… Л… Лю…

Что-то гаснет — слишком быстро и слишком неожиданно. Кончается пленка, наступает ясность. Словно в кинотеатре включают свет, и вот они: титры. Надо уж быстро собираться, а то в гардеробе — традиционно — очередь. А так хотелось еще немного посидеть. Мама тянет за руку — подожди, подожди, мам, подожди—

Что-то гаснет — передо мной проносятся картинки: я сижу у мамы в кабинете и играю с колбочками. Мама думает, что я играю в доктора, но пробирки — это драконы. Этот серебряный, длинный, без крыльев, с куриными ножками — колбочка вытянутая, с загогулинами. А этот красный-пузатый — на сокровищах сидит. Сидим с Ридом на берегу заброшенного резервуара. Фонарик упал в воду — мы смеемся в лицо своей неловкости. Маленькие рыбки в сиянии серебряного луча. Рука Рида на моем теле. И остальное — мельком. Я бегу мимо них — белый шахматный конь зажат в моей руке, и шум океана, и галька под босыми ногами — и свет — свет и волны впереди сливаются в чистую белизну огня — бесконечно-малую точку.

Вцарапавшись ногтями глубоко в плоть горла, выгнувшись дугой (живой металл подо мной — гори, гори ясно! — и забери меня, молю, молю тебя и остальное — мельком) я — как тихо, как же невыносимо тихо — капелька за капелькой оно сочится с уголков моего рта — в почву — я хриплю — громче, громче, последний раз, давай! — ещё немного, пожалуйста, пусть рвется, гори, гори! — я чувствую — я отвечаю:

— Любовь.

Золотой жук-хоронец заползает на мертвый лоб моего мертвого тела и распускает крылья.