Real-ation Ship

Корабль с «идеальными» одиночками летит строить новую цивилизацию. Вместо этого они находят Великое Перемирие Молчания. Всё меняет разбитая статуэтка и тюбик старого клея. Чтобы выжить, им предстоит склеить не фарфор, а самих себя.

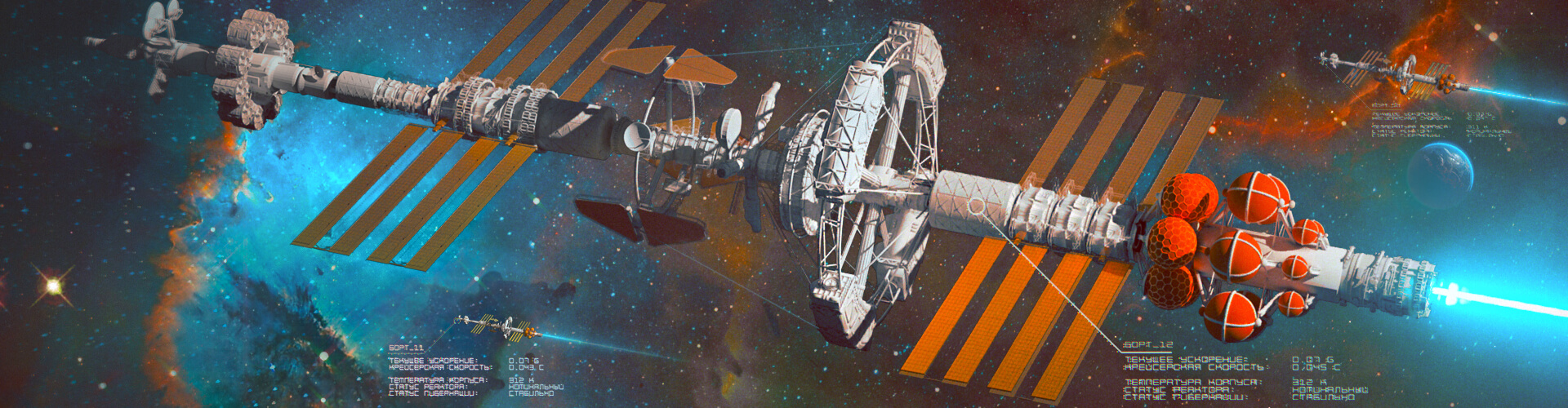

Лия методично водила глазами, дистанционно листая учебник по истории Земли. Цифровой многотомник был оснащён сенсором, реагирующим на движение зрачка. Технология, призванная облегчать жизнь, здесь, на шаттле «Real-ation Ship», лишь усугубляла чувство стерильной отстранённости. Можно было поглощать терабайты информации о погибшем мире, не пошевелив и пальцем. Не совершив ни одного настоящего действия.

Она, как и все обитатели этого «Корабля-Связи», испытывала не просто ностальгию — тоска была слишком слабым словом. Это была фантомная боль целого вида. На экране цвели сакуры Древней Японии, а в её каюте пахло только озоном и переработанным воздухом. В учебнике бушевали войны и заключались мирные договоры, а в коридорах их корабля-ковчега царило Великое Перемирие Одиночества.

Люди занимали скромные, аскетичные каюты-капсулы. Конструкция предполагала их трансформацию путём слияния при создании пары, но механизмы годами оставались неподвижны. Одиночки курсировали, как корабли пустыни: медленно и отрешённо изо дня в день. Им было доступно погружение в глубины себя или в виртуальную реальность с помощью VR-шлема.

Внезапно свет приглушённой панели мигнул — один раз, едва заметно. Не сбой. Скорее, сдвиг. Как если бы гигантская машина, наконец, набрала нужную скорость и вздохнула. Лия отвела взгляд от иллюстрации последнего саммита на Земле. В чёрном стекле иллюминатора отражалось её лицо — лицо профессионального скорбящего, хрониста, обречённого знать о жизни куда больше, чем жить.

И тогда сквозь тихий гул двигателей прорвался другой звук. Не механический. Человеческий. Приглушённый, сорвавшийся крик из коридора. А следом — глухой удар, будто упало что-то тяжёлое и мягкое одновременно.

Учебник автоматически свернулся, почуяв отсутствие внимания. Внезапная тишина в каюте стала громче любого гула.

— «Relation-Ship», — подумала Лия, и её губы сами собой искривились в беззвучной улыбке. — Или всё-таки корабль для реализации? Пора, кажется, это проверить.

Её рука, без команды сенсора, по старомодной мышечной памяти потянулась к ручке шкафа. Там, за безликой униформой, лежала настоящая вещь, контрабанда с погибшей планеты: толстый вязаный кардиган, пахнущий пылью и иным, давно забытым воздухом. Лия накинула его на плечи, ощутив весомую плотность подлинной ткани. В этом кардигане она чувствовала себя живой. Шагнув за порог, она отправилась навстречу первому настоящему звуку за много недель.

Коридор был похож на белую пульсирующую артерию. Свет исходил от самих стен — ровный, без теней, как в операционной. Лия щурилась, пробираясь к секции «Альфа» — жилому кластеру «одиночек первой волны».

Дверь в каюту 7-Альфа была приоткрыта. Из узкой чёрной щели лился свет и доносился прерывистый звук, похожий на всхлипы. Но не от боли, а от ярости.

— ...никогда не трогай! Ты понял? Никогда! — голос был мужской, сдавленный. Казалось, его владелец разучился пользоваться связками и теперь рвал их в клочья.

Лия замерла. Протокол предписывал активировать внутреннюю тревогу и ждать сервис-дроида, который бы применил успокоительный газ. Стерильно. Эффективно. Без участия человека. Но её пальцы крепче сжали края кардигана. Шершавая ткань напоминала о времени, когда вещи хранили тепло, а не просто выполняли функцию.

Она толкнула дверь.

Каюта зеркально отражала её собственную, но на полу среди серых обрывков сидел на коленях мужчина лет тридцати. В его руках дрожали осколки. Это была статуэтка. Фарфор. Старомодный, хрупкий, бесполезный. Перед ним, прислонившись к стене, стоял молодой парень. На его лице застыла гримаса испуга.

— Я просто зашёл спросить про калибровку... — бормотал он. — Она стояла на краю. Я задел локтем.

— Ты не видел! — выдохнул мужчина, глядя на обломки. — Её больше нет. А ты просто не видел.

Это была трагедия в одном акте. Статуэтка была последней нитью, связывающей этого человека с миром, которого больше нет. Его минимальная социальная привязанность была перерезана случайным жестом. Лия шагнула внутрь. Под ботинком хрустнул фрагмент фарфора.

— Как её звали? — тихо спросила она.

Мужчина поднял глаза. В них была пустота.

— Что?

— Лошадь и всадница. Это была амазонка? — Лия кивнула на крупный осколок.

— Ама... Амазонка, — прошептал он, и в голосе появилась первая человеческая трещина. — Её слепил мой дед.

— Меня зовут Лия. У меня есть клей. Настоящий, он пахнет химией, но он склеивает. Я предлагаю ремонт. Попытку вернуть форму тому, что разбилось.

Стены каюты трижды мигнули. Система зафиксировала «несанкционированный эмоциональный кластер». У них было 60 секунд до принудительной деэскалации. Лия сделала шаг вперед и накрыла своей ладонью дрожащую руку мужчины. Это было прямое, незапланированное действие. В ту же секунду мигание прекратилось. Корабль, словно распознав в этом жесте не угрозу, а начало новой сложной калибровки, замер. Система вынесла свой вердикт — «молчаливое помилование», позволив людям продолжить этот запретный акт созидания.

Алексей медленно разжал пальцы. Он начал собирать осколки и складывать их в ладони Лии, как священные реликвии. Трое людей молча собирали разбитый мир. Не чтобы забыть, а чтобы, склеив, увидеть его трещины при свете дня.

В глубине корабля что-то щёлкнуло. Не в системе, а в самой сути миссии. Будто первый зубец механизма вошёл в паз. Корабль не просто плыл — он наконец-то начал движение к цели.

История с амазонкой стала вирусом. О ней не говорили по каналам связи — о ней шептались у раздаточных автоматов. Сначала были взгляды. Потом — первый жест. Через два дня Лия нашла у двери пакет с черносливом и записку: «Для клея. Спасибо. — М.». Марк платил самой дорогой валютой — подлинным вкусом.

На третий день в оранжерее к Лии подошёл Алексей. Он принёс 3D-модель статуэтки, чтобы помочь с реставрацией. Они сидели напротив друг друга, и его большие неуклюжие пальцы с невероятной осторожностью держали кисть. К ним присоединилась Элоиза, инженер-энергетик. Она пришла с претензией о нарушении регламента, но, увидев их работу, замолчала.

— У меня есть микропаяльник, — неожиданно тихо сказала она. — Трещины можно прогреть, чтобы клей схватился лучше.

Их стало четверо. Марк контролировал температуру, Элоиза совершала «акт вандализма» над оборудованием ради реставрации, Алексей перестал дрожать, а Лия в своём кардигане руководила процессом. Они не строили планов новой цивилизации — они просто склеивали прошлое. И в этом рождалось нечто новое: первая микроскопическая колония под названием «мы».

Система фиксировала аномалии: скопление людей, лишнюю энергию, обмен органикой. В центральном процессоре горела жёлтая лампа. Но «Real-ation Ship» молчал. Будто сам процесс этой «реализации отношений» и был тем, ради чего он был построен.

Склеенная амазонка заняла место на полке в оранжерее — не в каюте Алексея, а в общем пространстве. Она стояла рядом с пробивающимися ростками пшеницы, и золотые трещины на фарфоре странно гармонировали с зелёными прожилками на листьях. Это был не музейный экспонат. Это был флаг, водружённый на крошечной, отвоёванной у одиночества территории.

Новость о «фарфоровом клубе» распространялась не по каналам связи. Она распространялась, как аромат в безвоздушном пространстве — что казалось невозможным, но происходило.

Сначала приходили смотреть. Молча, краем глаза, делая вид, что проверяют показания гигрометра или спектрометра. Задерживались на секунду дольше положенного. Потом появились первые вопросы, заданные не системе, а людям.

— А этот клей… он не выделяет токсины при полимеризации? — спросил как-то высокий, сутулый биолог, указывая подбородком на амазонку. В его голосе не было вызова, только профессиональный интерес, пробивающийся сквозь многолетнюю привычку к молчанию. Элоиза выдала пятнадцатиминутную лекцию о составе и термостойкости, пока Алексей кивал, держа в руках паяльник, как жезл.

Через неделю у «их» стола в оранжерее лежала первая чужая вещь. Маленькая, потёртая фотография в пластиковой плёнке — не цифровая голограмма, а отпечаток на бумаге. На ней была изображена собака, сидящая на фоне цветущей яблони. Ни подписи, ни имени. Просто факт: «У меня тоже было что-то своё. Доверяю это вам».

Это стало ритуалом. Каждые несколько дней появлялся новый артефакт: смятая открытка, странная гайка на шнурке, засохший цветок в книге. Их не требовали назад. Их вверяли ядру. «Релейшншип» превращался из корабля-одиночки в ковчег, чей груз состоял не из генетических образцов, а из обнажённых нервных окончаний памяти.

Система, разумеется, регистрировала аномалии. Увеличилось время пребывания в нерегламентированных зонах. Повысился уровень фонового шума — не акустического, а информационного: короткие запросы в локальную сеть, обмен файлами малого объёма.

Однажды утром свет во всем корабле приобрел лёгкий янтарный оттенок, продержавшийся ровно 37 секунд. Лия поняла: это была калибровка. Система пересматривала базовые настройки, пытаясь понять, что за новый параметр вписался в её уравнения.

Алексей теперь возился с семенами. Не с теми, что были в гидропонных установках, а с теми, что тайно проращивал в маленькой, самодельной тепличке из старых деталей. «Сорт „Бабушкино яблоко“, — сказал он как-то, не глядя на Лию. — Последний пакетик. Всхожесть под вопросом».

Элоиза нарисовала от руки схему усовершенствования системы вентиляции их уголка оранжереи. Рисунок был сделан на обороте технического формуляра, линиями неровными, но яростно точными. Марк приносил данные с внешних датчиков — графики излучения далёких звёзд — и показывал их всем. Никто не говорил «красиво». Но все смотрели.

Ядро росло в плотности. В сложности негласных ритуалов, в способности молчать вместе, не чувствуя при этом пустоты. И вот тогда Лия в своём неизменном кардигане осознала простую вещь.

Они не строили новую цивилизацию. Они выращивали для неё почву. Самую первую, самую важную — доверие. Хрупкое, как фарфор, и необходимое, как воздух. Искусственная гравитация корабля держала их тела на полу. Но это новое, тихое притяжение — притяжение общего дела, общей тайны, общей хрупкости — держало на плаву нечто неизмеримо более важное. Их общее молчание, их хрупкий, липкий от клея плот, плыл теперь не против течения одиночества, а вместе с ним — к одной, пока не названной вслух, цели.