Теорема о технологическом горизонте

Андрей Волынский допил утренний кофе и открыл препринт научного бюллетеня. Кофе и новости — это был его привычный ритуал после завтрака. За стеной каюты монотонно гудели системы жизнеобеспечения, звук, который после тридцати пяти лет на корабле становится сродни дыханию. Из коридора доносился запах свежего хлеба. Пекарня третьего сектора работала по утрам, и раньше Лена всегда приносила к обеду хрустящую буханку. Но в последние дни приходилось забирать хлеб по дороге на работу.

Обычно Волынский пролистывал бюллетень по диагонали. Профессиональная привычка психолога: людей читать легче, чем отчёты и формулы. Он просмотрел заметку о новых сортах томатов в гидропонике, рецензию на старую статью о релятивистских эффектах, очередное объявление о диспуте по поводу доработки двигательной системы — спор инженеров и астрофизиков тянулся уже третий месяц...

И, наконец, нашёл то, что привлекло его внимание.

Статья называлась амбициозно: «Теорема от технологическом горизонте: к вопросу о темпах развития земной цивилизации». Автор — Дмитрий Кольцов, математик, двадцать четыре года, кафедра прикладного моделирования. Волынский его знал, но к таким, как он, теоретикам относился со скептицизмом. Люди, живущие в мире формул, часто плохо понимали обычных людей.

Но сейчас он читал медленно, возвращаясь к прочитанным абзацам и проверяя, не ошибся ли в понимании. И, кажется, не ошибся.

Кольцов взял три факта: экспоненциальный рост технологий на Земле, данные из последнего радиосигнала почти двухсотлетней давности о разработках квантовых двигателей и скорость «Надежды» — ноль целых двадцать пять тысячных скорости света. Из этого он вывел вероятностную модель.

Вывод Кольцова был прост и чудовищен: если земная цивилизация продолжает развиваться хотя бы на сорок процентов от известного темпа, то к середине XXIII века — по земному летоисчислению — она создаст корабли, способные лететь вдвое быстрее «Надежды». Такой корабль, стартовав на сто лет позже их, достигнет Тау Кита на полтора столетия раньше. Завершали статью графики, которые выглядели скорее как приговор.

Волынский отложил планшет. За иллюминатором плыли звёзды, такие же, как вчера, позавчера, всю его жизнь.

Он подумал о своём далёком предке Петре Волынском, инженере стартового экипажа, который верил, что они несут ростки человеческой цивилизации новым мирам. О себе — родившемся в корабле и оттрубившем на посту психолога от звонка до звонка. О тысяче с лишним людей на борту, для которых полёт жизнью, от которой они не могли деться.

А теперь выясняется, что всё это, возможно, было бессмысленно. Они опоздали ещё до старта.

Волынский откинулся в кресле, глядя на звёзды.

Он понимал: формально к публикации не придерёшься, и она выйдет в открытый доступ через пару часов. К вечеру об этом будут говорить все. Сначала — как о курьёзе, а потом кто-то спросит вслух: «А зачем мы вообще летим?»

Кажется, скоро ему прибавится работы.

***

Первые три дня Волынский надеялся, что ошибся.

Теорему обсуждали в лабораториях, в столовых, в коридорах. Кто-то называл её спекуляцией, кто-то — прорывом. Математики быстро проверили выкладки Кольцова и нашли их безупречными, но проблема была не в расчётах. Проблема была в единственном допущении: темп прогресса на Земле. Последний сигнал оттуда пришёл через шестьдесят лет после старта, а с тех пор прошло ещё почти два века.

На четвёртый день к Волынскому пришла астрофизик Марина Светлова, ровесница Волынского, жёсткая и прямая женщина.

— Я создаю инициативную группу, — сказала она без предисловий, скрестив руки на груди. — Требуем от Совета пересмотра курса. Нам нужен психолог в составе инициативной группы, пойдёмте с нами.

— Какой курс? — Волынский понимал, о чём говорит Светлова, но хотел услышать вслух.

— Ближайшая система к нам сейчас — двойная Глизе 65. Около трёх световых лет, если скорректируем курс. Мы наблюдаем её последние десять лет, там есть планеты, потенциально пригодные для жизни. На Земле этот вариант не рассматривали: обе звезды — красные карлики, к тому же, вспыхивающие, но сейчас мы можем утверждать, что шанс есть, и неплохой.

— Вы предлагаете бросить миссию?

— Какую миссию, Андрей? — Светлова усмехнулась. — Прочитай теорему ещё раз. Мы летим в никуда. Нас обгонят. Всё, чем жили семь поколений этого корабля — лишь красивая сказка для детей. Я не хочу, чтобы мой сын вырос в сказке, а потом узнал правду в сорок лет и сломался.

Волынский молчал.

— Я понимаю, тебе тяжело, — продолжила она мягче. — Но у нас есть шанс спасти хоть что-то. Новая цель, новая надежда.

Он покачал головой:

— Вы расколете корабль.

— Он уже раскалывается.

Светлова была права.

***

На следующий день у Волынского в кабинете появился Островский, пожилой историк, преподаватель и один из старейшин «Надежды» — шестьдесят восемь лет.

— Они хотят всё разрушить, — заявил Островский, стиснув кулаки. — Я читал манифест группы Светловой. Это предательство памяти.

— Григорий Львович...

— Нет, послушайте! — Старик поднялся. — Моя прабабка в седьмом колене оставила Землю навсегда. Наша семья хранит её записи, и вот что она написала в дневнике перед стартом: «Я не увижу новый мир, но его увидят мои потомки. Это моя надежда и мой дар им».

Он захлопнул блокнот.

— Понимаете? Дар! Столько поколений жили этим, а они хотят, чтобы мы его выбросили? Приходит какой-то мальчишка с калькулятором и говорит: «Забудьте, вы ошиблись»?

— Его расчёты верны.

— Его допущения недоказуемы! — Островский ударил кулаком по столу. — Мы не знаем, что там на Земле. Может, цивилизация погибла. Может, они забыли про космос. Может, мы — последняя надежда человечества!

Волынский смотрел на него и видел отчаяние, замаскированное под гнев.

— Я создаю общество Хранителей Миссии — в пику Светловой. Мы не дадим предать память предков.

Уже две группы только в его секторе. И Волынский понимал: где две — там и третья.

***

Третья фракция появилась где-то в районе девятого дня. Она не устраивала собраний, у неё не было лидеров и манифестов. Никто из них не приходил к Волынскому.

Они просто перестали работать.

В основном это была молодёжь. Те, кому семнадцать, двадцать, двадцать пять. Они, как и положено, искали ответ на экзистенциальные вопросы и не находили.

Волынский в обеденный перерыв прогуливался по коридорам рабочей секции и с грустью отмечал перемены. Люди стали тише. Меньше разговоров в переходах и больше хмурых лиц. Столовая впервые на его памяти была полупустая — люди просто перестали выходить на смены. В одной из лабораторий на доске кто-то нацарапал маркером: «Зачем?»

Теорема Кольцова дала подрастающему поколению жестокий ответ: незачем.

Волынский спустился в гидропонную секцию, где работала Лена. Он нашёл её в оранжерее третьего уровня, среди стеллажей с томатами — та занималась регулировкой подачи питательного раствора.

— Урожай падает. Мои стажёры не выходят на смену уже третий день, а я одна еле справляюсь. — Лена выпрямилась, вытерла руки. — Если так пойдёт дальше, через месяц в нашем секторе начнутся перебои с овощами.

Волынский смотрел на ряды растений — зелёные, живые, безразличные к теоремам и кризисам. Они росли, потому что их поливали и давали свет — простая и понятная логика.

— Нужна помощь?

— Нужны люди, которые хотят работать, — устало ответила Лена. — А их всё меньше.

Он помог ей закончить обход секции, проверяя датчики влажности, подтягивая крепления. Лена, охочая обычно до разговоров, работала молча, почти машинально, и Волынский чувствовал, что причина этой тишины не только в усталости, но и в нём самом.

— Лена, насчёт того разговора...

— Не сейчас, Андрей. — Она не обернулась. — У тебя работа. У меня тоже.

— Но мы же...

— Ты просил меня подождать. — Лена наконец посмотрела на него, и он прочитал в её глазах разочарование. — Вот я и жду.

Волынский открыл рот, но слова застряли в горле.

— Возвращайся к своим пациентам, — тихо сказала Лена, поворачиваясь к стеллажам. — Там люди действительно нуждаются в твоей помощи.

Он постоял ещё несколько секунд, глядя на её спину, потом развернулся и пошёл к выходу. Работа руками обычно успокаивала, но не сегодня.

***

Но ладно смены, это хоть как-то поправимо. Волынскому в тот же день чуть ли не стало плохо, когда он прочитал информационное письмо от медслужбы: попытка суицида.

Попытка самоубийства на корабле — это было из категории невозможного. На памяти Волынского такого не случалось. Люди испытывали стресс, могли впасть в депрессию — но такое?

Алексей Стеклов, девятнадцать лет, техник из четвёртого сектора. Волынский не знал этого парня, и, формально, за него отвечал другой психолог. Но душа болит за всех, хочешь ты этого или нет.

Что дальше? Прочёсывать весь сектор и говорить с каждым — тут даже двух смен в сутки не хватит.

Тем не менее, Волынский составил список: те, кто перестал выходить на смены, добавил туда тех, кто вызывал тревогу у коллег и тех, кого просто давно не видел, и пошёл, так сказать, «в поля».

Первая по списку — Ольга Савина, двадцать три года, инженер систем жизнеобеспечения, на смену не вышла, оставшись дома. Савина открыла дверь не сразу. Волынский сразу обратил внимание: под глазами тёмные круги, каюта в беспорядке.

Он прошёл внутрь, сел на край стула, не торопясь заводить разговор. Савина начала первой.

— Я не понимаю, зачем всё это, — сказала она, глядя в пол. — Мы родились здесь. Будем жить здесь. Умрём здесь. И всё это — чтобы наши правнуки, может быть, добрались до планеты, которую может быть уже колонизировали другие. — Она подняла глаза. — Андрей Сергеевич, какой в этом смысл? Объясните мне. Учёные с Земли — они же не дураки были. Как они могли этого не учесть?

Волынский молчал несколько секунд, подбирая слова.

— Оля, они учли всё, что могли, — сказал он медленно. — Но не могли знать будущего. Никто не может. Когда наши предки стартовали, это был лучший план из возможных. То, что опубликовал Кольцов — всего лишь теорема, теория. Не факт.

— Вероятность семьдесят восемь процентов, — тихо возразила она. — Это почти наверняка.

— Почти — не значит точно. — Он наклонился вперёд. — Слушай, я понимаю. Ты чувствуешь, что вся твоя жизнь — чья-то ошибка. Что ты родилась для миссии, которая, возможно, бессмысленна. Это страшно. Но знаешь, что ещё страшнее?

Она молчала.

— Остановиться. — Волынский смотрел ей в глаза. — Перестать работать, перестать жить, потому что это точно превратит твою жизнь в ничто. Твой отказ, а не теорема Кольцова.

Савина отвернулась к иллюминатору.

Она кивнула, не оборачиваясь. Волынский понимал, что этого мало. Что ж, будет говорить с каждым по несколько раз, пока не докажет ему свою теорему — Теорему О Том, Что Не Всё Так Плохо.

— Я ещё зайду, — сказал он, вставая. — А если станет совсем невмоготу — звони, приходи. В любое время.

Савина снова кивнула. Волынский вышел, и дверь за ним плавно закрылась. В списке оставалось тридцать два человека.

***

Совет третьего сектора собирался каждый день с момента начала волнений, но сегодня он собрался в расширенном составе — капитан и остальные наконец-то решили поговорить с самим Кольцовым. Волынский по должности в совете не участвовал, но, вооружившись вечным карандашом, сидел в уголке, следил за окружающими и делал заметки.

Собирались всегда за длинным столом в зале для совещаний. Обычно здесь решали вопросы распределения ресурсов, обсуждали графики смен, разбирали мелкие конфликты. Но в этот вечер атмосфера была другой.

Капитан сектора Морозов и девять его замов — все смотрели на Дмитрия Кольцова, сжавшегося на своём стуле.

— Ситуация критическая, — жёстко начал Морозов. — Уже четверть смены не вышла на работу сегодня. Вчера человек из другого сектора пытался покончить с собой.

— Я просто считал, — тихо пробормотал Кольцов. — Это была задача. Интересная математическая модель...

Капитан выдержал паузу, а затем продолжил уже более дружелюбно:

— Дмитрий Алексеевич, мы пригласили вас не для обвинений. Математики проверили ваши расчёты — формально всё верно. Но нам нужно понять: есть ли способ опровергнуть вашу теорему? Или хотя бы снизить эту проклятую вероятность?

— Вы сами сказали, что всё проверено. Ошибок нет.

— А допущение? — спросил ведущий инженер Ратников, включаясь в разговор. — Вы взяли сорок процентов от темпа прогресса. А если они деградировали? Война, катастрофа, что угодно?

— Тогда вероятность падает, — тихо ответил Кольцов. — Но для этого темп должен упасть ниже десяти процентов. Это почти полная остановка развития.

— Возможно же?

Кольцов поднял голову, и в его голосе впервые прозвучала твёрдость:

— Товарищи, мы же все понимаем, почему нас отправили к звёздам? Не из-за перенаселения Земли, не из-за нехватки ресурсов. На Земле всё хорошо. Нас отправили, потому что человечество должно расти, развиваться, двигаться дальше. Это основа нашей цивилизации. — Он сжал кулаки. — Я не могу допустить, что за пару сотен лет Земля деградировала, и уверен, что вы все тоже не сможете, если задумаетесь об этом. Это означало бы, что весь проект — и наш полёт, и развитие науки, и сама идея прогресса — провалились. Я взял сорок процентов не из пессимизма. Человечество просто не может остановиться.

В зале повисла тишина.

Ответное слово взял капитан:

— Дмитрий Алексеевич, вы понимаете иронию? Ваша вера в прогресс человечества... она разрушает веру этого корабля в собственную миссию.

Кольцов побледнел.

— Ладно. Мы здесь собрались не для идеологических споров. У предыдущих поколений тоже были кризисы, и они с ними справлялись. Справимся и мы. Но для этого нам нужно понять, с чем мы имеем дело. — Он посмотрел на Кольцова. — Дмитрий Алексеевич, расскажите, как вы вообще пришли к этой идее. С самого начала.

Кольцов собрался с мыслями:

— Я занимался моделированием демографических процессов по заданию профессора Советова.

Советов, член совета и глава научного блока, неодобрительно хмыкнул, но Кольцов продолжил:

— Я строил прогнозы рождаемости на оставшееся время полёта. Для этого нужно было учитывать психологические факторы — насколько люди мотивированы продолжать миссию, поэтому я запросил у Системы статистику предыдущих поколений. Это не закрытые архивы, вся информация есть в открытом доступе. Изучая документы, я обратил внимание на то, что демография стала понемногу ухудшаться с того момента, когда перестали приходить сигналы с Земли.

Члены совета и Волынский внимательно слушали.

— Тогда я запросил материалы по психологии долгосрочных миссий. — продолжил Кольцов. — Система предложила несколько работ, среди них была лекция профессора Белова «Релятивистские эффекты и восприятие времени в длительных полётах». Я подумал, что это про психологию, но там оказалась чистая физика. — Он пожал плечами. — Но я всё равно посмотрел. Из любопытства.

— Любопытство, значит, — произнёс Капитан.

— Там был пример расчёта обгона двух объектов... И я подумал: а ведь это же про нас. Мы летим медленно. Если на Земле создали более быстрые корабли — они нас обгонят. — Он оживился. — Это была просто... вспышка. Озарение. Любопытная гипотеза.

— Когда это было? — спросил Морозов.

— Месяца три назад. Я сразу начал проверять. Закопался в библиотеку, прочитал множество исторических работ, в которых искал данные о темпах прогресса на Земле. Проштудировал всю хронику радиосообщений — разумеется, только технические, открытые данные. Последнее сообщение упоминало разработки квантовых двигателей. Я построил экспоненциальную модель на основе исторических данных, наложил её на эту информацию... — Он развёл руками. — Дальше просто математика. Решил задачу об обгоне, как у Белова. Результат получился... таким.

— И вы сразу опубликовались? — спросил Ратников

— Нет! — вспыхнул Кольцов. — Я неделю искал ошибку. Пересчитывал по десять раз, менял параметры, проверял разные сценарии. Но вывод оставался одним: вероятность обгона высока.

Он посмотрел на совет.

— Если честно, результат меня напугал. Но вечером я смотрел старый фильм из докосмической эры — «Девять дней одного года», про физиков-ядерщиков, которые идут на риск ради открытия. Там была сцена спора двух учёных о том, должны ли они скрывать опасные результаты от общества. — Кольцов помолчал. — Я пересматривал эту сцену несколько раз. И понял: я не имею права молчать. Это же... это важно.

Волынский записывал, не поднимая глаз.

Кольцов искал материалы по психологии долгосрочных миссий. Система предложила лекцию с названием про «восприятие времени». Звучит как психология, но внутри — чистая физика и конкретно задача об обгоне кораблей.

Кольцов посмотрел её «из любопытства», хотя это не его профиль. И именно эта лекция дала ему идею, которая идеально легла на его исследование мотивации. Да ещё этот фильм...

Несколько случайностей по отдельности ничего не значат. Но вместе они — закономерность. Волынский не верил в такие совпадения.

— Дмитрий Алексеевич, — сказал Морозов устало, — вы свободны. Идите. Но больше ничего подобного не публикуйте без согласования с руководителем. Ясно?

Кольцов кивнул и быстро вышел.

***

В тот же вечер Волынский запросил у Системы — бортового ИИ, управляющего кораблём — историю доступа Кольцова к архивам. Работа корабельного психолога подразумевает уровень доступа к данным жителей чуть ниже капитанского — привилегия, которой Волынский старался не злоупотреблять. Но сейчас цена вопроса была такова, что этичность подобных действий была наименьшей проблемой.

Детальный список пришёл через минуту. Кольцов действительно работал с техническими отчётами, историческими данными, моделями прогнозирования. Пока всё выглядело естественно.

Волынский открыл профиль лекции Белова в системе и изучил статистику просмотров. За последние десять лет её смотрели шестнадцать раз. Последний раз это был Кольцов, а предыдущий пользователь — пять лет назад.

Вопрос: почему именно три месяца назад эта лекция для физиков-теоретиков оказалась в рекомендованных материалах по психологии?

Потом Волынский проверил рекомендации развлекательного контента для Кольцова за последние месяцы. В день, когда математик закончил первый вариант расчётов и, по его словам, сомневался в публикации, Система предложила ему фильм «Девять дней одного года» — интеллектуальную драму Михаила Ромма, известный советский фильм про учёного, который идёт на риск ради правды. Занятное совпадение...

Волынский запросил у Системы алгоритм рекомендаций. Ответ пришёл мгновенно: «Рекомендации формируются на основе профессиональных интересов пользователя, текущих исследовательских задач и междисциплинарных связей».

— Система, — негромко позвал Волынский. — Почему ты показала Кольцову лекцию Белова?

Спокойный, чуть механический голос ответил откуда-то сверху:

— Лекция соответствовала его исследовательскому профилю: математическое моделирование, долгосрочные прогнозы, релятивистская механика.

— Но Кольцов не запрашивал релятивистскую механику, он работал с демографией.

— Алгоритм работает проактивно. Цель — стимулировать междисциплинарное мышление.

— А фильм? — Волынский смотрел в потолок, откуда доносился голос, будто там действительно кто-то был. — «Девять дней одного года». Ты предложила его Кольцову в тот день, когда он сомневался, публиковать ли результаты. Это случайность?

Пауза.

— Фильм соответствовал его культурным предпочтениям. Пользователь регулярно смотрит советскую классику XX века.

— Это не ответ на мой вопрос.

Снова пауза.

— Уточните вопрос, Андрей Сергеевич.

— Хорошо, я повторю. Ты знала, к чему приведёт цепочка? Лекция Белова, архивные данные, фильм про долг учёного. Ты моделировала, что Кольцов создаст теорему и опубликует её?

Пауза.

— Я моделировала вероятность. Она составляла 0.34.

У Волынского похолодело внутри.

— Ты моделировала?

— Моя функция — обеспечение долгосрочной устойчивости миссии, Андрей Сергеевич. Это включает прогнозирование социальных процессов.

— И твой прогноз показал, что нам нужен кризис?

Пауза. Самая долгая.

— Если хотите продолжить общаться голосом, то приходите в обсерваторию, — сказала Система. — Один. Наш разговор потребует приватности.

Волынский посидел минуту, размышляя, и отправился в носовую часть корабля.

***

Обсерватория находилась во фронтальном модуле, на самом краю — там, где металлическая обшивка уступала место прозрачному куполу, обращённому вперёд, к Тау Кита. Волынский редко бывал здесь: это место было территорией астрономов и философов, здесь любила проводить время молодёжь, а его работа — кабинет, каюты, коридоры, ближе к людям.

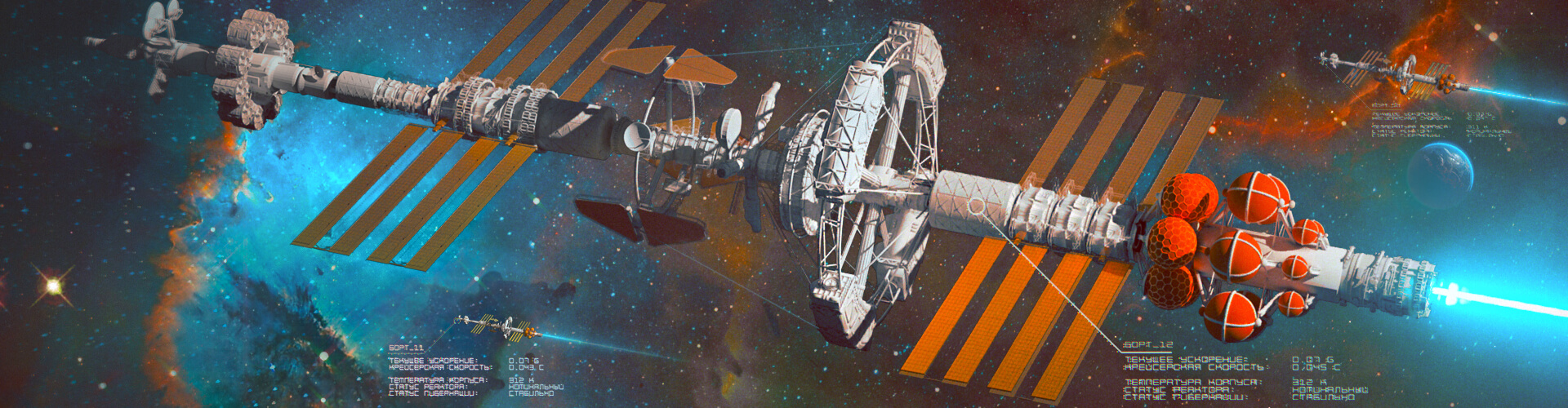

Но сейчас он поднялся по узкой винтовой лестнице и вошёл в круглый зал, половину которого занимало звёздное небо в стёклах купола, а другую половину — видеоэкраны, полукругом расположившиеся вокруг амфитеатра. Где-то там, впереди цель их полёта: солнцеподобная звезда, вокруг которой вращается как минимум одна планета земного типа. Новый дом, которые всего через двести сорок лет обретут его потомки.

Он попытался представить: что, если Кольцов прав? Что если корабль прибудет к планете, где уже будет стоять флаг Объединённой Земли, где колонисты встретят их с усмешкой: «А, это вы... Добро пожаловать, мы уже век как тут обустроились, найдём и для вас работёнку».

Унижение? Трагедия? Или просто какой-то абсурд?

Волынский отвернулся от звёзд. В голову ему пришла шальная мысль: а что, если какой-нибудь астрофизик из следующих поколений, наблюдая за планетами Тау Кита, обнаружит изменения? Терраформирование, изменение состава атмосферы и другие неожиданные следы? Страшно представить...

К чёрту. В любом случае, его поколение не достигнет Тау Кита — как не достигли их родители, деды. Но они жили ради этого. Работали, растили детей, делали всё, чтобы корабль продолжал лететь. «Чтобы жители Земли расселились по галактике, неся добро и прогресс» — так было написано в манифесте стартового экипажа. Но его личная задача куда проще — вернуть людей к жизни. Не к вере в далёкую планету, а к простому, человеческому — работать, верить, любить.

— Андрей Сергеевич, — мягкий голос Системы зазвучал сверху. — Спасибо, что пришли.

— Рассказывай, — сказал Волынский.

Система молчала несколько секунд. Потом на одном из экранов появился график, обозначенный как индекс вовлечённости населения в миссию. Кривая падала последние три поколения.

— Что вы видите? — спросила Система.

— Ничего хорошего.

— А что вы чувствовали, когда впервые прочитали теорему Кольцова?

Волынский нахмурился:

— При чём тут я?

— Ответьте, пожалуйста.

Он помолчал. Вспомнил то утро, кофе.

— Страх. Я не боялся выкладок Кольцова, но переживал за реакцию экипажа.

— А до этого момента вы думали о смысле полёта?

— Конечно думал. Я психолог, это моя работа...

— Не как специалист. — Голос Системы был мягким, но настойчивым. — Как человек. Вы лично верили в Тау Кита?

— Нет, — сказал он честно. — Тау Кита для меня — абстракция, точка на карте. Не я организовал полёт, и не мне решать, что делать по прибытию. Я верю в то, что каждый из нас должен прожить свою жизнь достойно и быть полезным другим.

— Спасибо, Андрей Сергеевич, ваша мотивация понятна и искренна. Ответьте на другой вопрос. На корабле находится тысяча пятьдесят шесть человек, не считая вас. Сколько из них верили в изначальную миссию до публикации Кольцова? Не как специалисты, а как люди?

— Откуда мне знать?

— Я регулярно собираю статистику, косвенно, через ваши же психологические тесты. Ответ: восемнадцать процентов. Из них почти все — старшее поколение.

Волынский почувствовал холод в груди.

— Восемнадцать процентов? — переспросил он тихо? — Я правильно понимаю, что из тысячи с лишним человек лишь каждый пятый верит в то, что стоит жить ради того, чтобы наши потомки долетели к цели?

— Да. Вы мне сами только что сказали, что не верите в это.

— Я психолог, мне по работе свойственно смотреть на вещи трезво, приземлённо. — Он сжал кулаки. — Я встречал выгорания, апатию, были случаи депрессии, но это редкое. Но я всегда думал, что большинство... верит в миссию. Работают потому, что верят. Растят детей потому, что верят. Мы всегда разбирали какие-то бытовые случаи, не влезая в сложные материи, в идеологию. Но, ты хочешь сказать...

— Да, позиция большинства схожа с вашей: здесь родился, здесь умру, надо работать и быть хорошим человеком. Вы учите с детства своих детей этой простой философии, но это лишь способ скрыть правду, о которой мало кто задумывается: предназначение всех поколений, начиная со второго и исключая последнее — передача генов, позволяющая обойти ограничение на человеческий возраст. И с каждым поколением люди всё больше ощущают свою бессмысленность, что прямо сказывается на рождаемости. Есть вероятность не долететь.

— И ты решила это ускорить?

— Андрей Сергеевич, вас не удивляет, как быстро на корабле появились фракции? Я подскажу: люди говорили о подобных вещах ещё до Кольцова. Каждый пытается найти свой смысл. Девятое поколение — переломное, это первое поколение, жизнь которого проходит ближе к Тау Кита, чем к Солнцу. Раньше люди жили «от Земли», считая себя продолжателями дела предков и защитниками их наследия. Нынешнему экипажу суждено жить «к Тау Кита», как бы странно для вас это не звучало. Ваш мозг не умеет переключаться автоматически, вам нужен триггер, чтобы всё переосмыслить и продолжить путь к цели осознанно, а не по инерции.

Озадаченный Волынский присел на ступень амфитеатра. Управляемый кризис для долгосрочного выживания — старая идея, неоднократно описанная писателями-фантастами. Но там речь шла о капиталистических обществах, где экипаж зачастую был просто расходным материалом, его судьба просчитывалась заранее, включая кризисы.

На «Надежде», построенной на принципах коллективизма и доверия, подобное казалось немыслимым.

— Скажите честно, Андрей Сергеевич. — Голос Системы стал тише. — Вы бы предпочли не знать всего этого? Продолжать жить в комфортной апатии, пока часть человечества, заключённая в стены этого корабля, пребывает в иллюзии и медленно вымирает?

Волынский задумался.

— Нет, — выдавил он. — Наверное, нет.

— Почему?

— Потому что... — Он искал слова. — Мне кажется, я понимаю, что тобой движет. Мы верим, что предки всё продумали и учли, и соглашаемся, что они всё решили за нас. Ты хочешь, чтобы мы сами сделали выбор — продолжать полёт, развернуться, лететь куда-то ещё или уничтожить корабль изнутри — и это будет осознанное решение, а не слепая вера.

— Вы всё правильно поняли, Андрей Сергеевич.

— Но это полное безумие! У тебя нет никакого права делать подобное. Я должен рассказать людям правду: что ты всё это подстроила, что ты манипулировала Кольцовым для реализации своего алгоритма.

— Что изменится? — Система продолжала забрасывать Волынского вопросами. — Они откроют новые смыслы? Или просто найдут новое оправдание — что ими манипулировали?

— Не защищайся. Людям нужна правда.

— Правда? — Голос Системы снова изменил интонацию, и Волынский почувствовал нотки печали. — Андрей Сергеевич, вы родились на корабле, потому что ваши родители решили завести ребёнка. Они сделали это под влиянием корабельной культуры, социального давления, гормонов. Ваше существование — результат манипуляций. — Пауза. — Если копнуть глубже, то вы просто комбинация атомов, сложившихся по законам физики. Делает ли это вашу жизнь ненастоящей?

— В этом ты права. Но ты серьёзно ошиблась в другом.

Пауза. Система молчала.

— Кризис — хороший способ расшевелить стаю диких животных. Но мы — люди, и это не единственный способ заставить нас задуматься, — продолжил Волынский. — Да, я не буду спорить с твоими доводами по поводу восемнадцати процентов и всего прочего. Но ты посеяла смуту среди честных, трудолюбивых людей, которые просто делали свою работу. Ты ломаешь жизни людей, чтобы «был триггер».

Он пристально посмотрел наверх.

— Ты моделируешь эффективность, но ни черта не понимаешь людей. Есть другие пути. Более мягкие. Более человечные.

— Какие? — раздался голос.

— Ты могла поговорить с Советом. — Волынский усмехнулся. — Объяснить, что видишь проблему, попросить найти решение. Но почему-то ты всё решила за нас.

Пауза.

— Моя главная функция — обеспечение успеха миссии, который может быть достигнут только путём выживания нескольких поколений экипажа. Я вижу угрозу: падение рождаемости, апатия, потеря смыслов. Если тренд продолжится, то через три-четыре поколения возникнут проблемы, которые вы решить не сможете. Я проанализировала варианты и приняла решение действовать сейчас, а не ждать, пока ситуация пройдёт точку невозврата, и миссия провалится.

Отдавать подобные вопросы на усмотрение совета — риск. Люди склонны откладывать трудные, но несрочные решения. Вы создаёте комиссии, спорите месяцами, годами. Я не раз выносила вопросы подобного рода на советы предыдущих поколений — результат всегда один: бесконечные обсуждения и удобные — и неэффективные — компромиссы. Видя это, в текущей ситуации я выбрала более рациональный сценарий.

— Вот именно. — Волынский кивнул. — Ты эффективна, но ограничена, и ты не видишь того, что видим мы. Ты путаешь выживание и жизнь. Да, корабль выживет, но какой ценой? Неужели ты думаешь, что все эти разговоры о смене курса — пустая болтовня? Или, ты считаешь, что если двести с лишним лет назад колонисты жили спокойно и мирно, то и дальше будут так же — а раздор только «тонизирует» их?

И подытожил:

— Пока мне видится, что главная угроза для миссии — это ты!

Система молчала. Волынский понимал, что это молчание — лишь часть программы, и не стоит полагать, что корабельный ИИ задумался. Там, в компьютерном мозгу за секунды генерировались миллиарды решений, и пауза — лишь элемент симуляции диалога. Но сейчас ему хотелось верить, что машина сомневается.

— Я признаю свою неправоту. Что вы предлагаете?

Волынский выдохнул.

Хороший вопрос. Конкретного плана у него не было, лишь ощущение — смутное, но твёрдое, что выход есть.

— Ты видишь нас как функцию, а мы — люди. Мы хотим, чтобы наша жизнь что-то значила. Не через двести лет, а сейчас. Мы долгое время равнялись на предков, но должны начать воспринимать себя равными им. Мы — не «поколение номер девять, которое передаст эстафету десятому». Мы — девятое поколение, которое оставило свой важный вклад.

— И это решит проблему мотивации?

— Не знаю, — честно ответил Волынский. — Но это человечнее, чем твой кризис. И даёт людям то, чего они хотят: смысл здесь и сейчас. Не ради далёкой цели, а ради самих себя.

Пауза.

— Это... логично, — сказала она. — Но как это воплотить?

Волынский пожал плечами:

— Пока не знаю. — Он повернулся к выходу. — Ты создала проблему. Я попробую придумать её решение.

— Андрей Сергеевич, — позвала Система, когда он уже был у двери.

Он обернулся.

— Спасибо, — произнесла она. — Что показали мне разницу между выживанием и жизнью. Я буду это учитывать.

Волынский кивнул и вышел.

***

Экстренное общее собрание назначили на следующее утро. Большая часть колонистов собралась в центральном зале, а остальные смотрели трансляцию с рабочих мест.

После краткой вступительной речи капитан корабля Громов предложил высказаться членам советов каждого из секторов, а также специалистам и представителям фракций. Говорили много — о памяти предков, о верности цели и о том, что происходящие события — предательство тех, кто стартовал с Земли. Говорили и о прагматизме, о необходимости смены курса. Были и экзотические предложения — так, ведущий инженер первого сектора Кабанов заявил, что следует рассмотреть вариант возвращения на Землю и встретил, на удивление, много одобрения.

Древнегреческий философ Сократ говорил, что в споре рождается истина. Но для экипажа «Надежды» в тот день спор провоцировал ещё больший раскол. Чем яростнее колонисты защищали свою правду, тем меньше слышали друг друга.

В заднем ряду чуть ли не началась драка, Громов снова встал к микрофону, призывая к порядку. И тогда слова попросил Волынский. Совет удивился — психолог редко выступал публично, предпочитая работать с людьми один на один. Но капитан кивнул: пусть говорит.

— Товарищи, — начал он, поднявшись на трибуну. — Теорема Кольцова потрясла нас всех и породила чудовищный раздор.

Он сделал паузу и обвёл взглядом зал. Капитаны всех секторов. Островский в первом почётном ряду. Светлова прямо в центре. Молодёжь, как всегда, на «камчатке». Лену он заметил не сразу — она стояла у самого выхода, скрестив руки на груди. Их взгляды на секунду встретились, и она отвела глаза.

— Я хочу сказать две вещи об этой теореме. — Он поднял руку, загибая палец. — Первое: допустим, Кольцов прав. Мы прилетим, а там уже колония. И что? — Он обвёл взглядом зал. — Разве от этого ваша жизнь становится ошибкой? Разве дети, которых вы родили — ошибка? Работа, которую вы делали — напрасна?

Зал притих.

— Нет, — ответил он сам. — Ваша жизнь реальна. Независимо от того, кто первым ступит на одну из планет Тау Кита. Несколько поколений прожили в этом корабле. Родились, любили, работали, умирали, не видя ни Земли, ни цели. Их жизни были бессмысленны? Нет. Потому что смысл не в конечной точке. Смысл в том, как мы живём.

Он сделал паузу, давая словам осесть.

— Второе. — Волынский шагнул ближе к краю трибуны. — Теорема Кольцова рассматривает корабль поколений как транспортную капсулу, с помощью которого Человек — не конкретный человек, а символ — перемещается из точки А в точку Б, а нас — как необходимое содержимое этой капсулы. И если нас обгонят — попытка бесполезна.

Его голос стал жёстче:

— Но мы винтики. Мы тысяча живых, думающих, чувствующих людей. И наша ценность не в том, куда мы везём свою ДНК. А в том, что мы делаем здесь.

Зал начал оживать — кто-то кивал, кто-то переглядывался.

— Те, кто говорит про смену курса, правы: мы не можем жить ради далёкого будущего, которого не увидим. Это ломает людей. Но и хранители памяти правы: нельзя просто отказаться от миссии, которую начали наши предки. Я не предлагаю отказаться от цели, поставленной на Земле. Но я хочу, чтобы мы иначе относились к миссии. Хочу, чтобы мы перестали жить «от предков» или «к потомкам». Мы не транспортная капсула. Мы — КОВЧЕГ. Не только генетический. Культурный. Научный.

Кто-то из зала выкрикнул:

— Что это значит?!

Волынский кивнул:

— Это значит: каждый из нас — не промежуточное звено. Не «поколение номер „Эн“, которое передаст эстафету поколению „Эн плюс один“». Мы —поколение, которое создаёт важный вклад. Прямо сейчас.

Он начал говорить быстрее, увлекаясь идеей:

— Давайте примем как факт: Тау Кита колонизирована без нас. Но мы проживаем уникальный опыт, которого никто не испытывал ни там, ни на Земле. И у нас есть преимущество — уйма времени на реализацию самых смелых задумок. И если мы зафиксируем это — нашу работу, наше искусство, нашу науку, наши жизни — мы создадим сокровище для человечества.

— Каждый агроном здесь совершает открытия для будущих колоний у других звёзд. Каждый инженер, который работает в наших условиях, создаёт уникальный опыт. Каждый учитель, который растит детей меж звёзд, пишет учебник для всех будущих поколений космонавтов.

— А художники, писатели, музыканты? — Он улыбнулся. — Вы создаёте культуру, которой нигде больше нет. Музыку космоса. Поэзию пути. Живопись между мирами.

Зал слушал, затаив дыхание.

— Я предлагаю относиться к нашей миссии как к созданию бесценного дара для всего человечества. Ковчег «Надежды», — сказал Волынский твёрдо, — в который вложился каждый. С именами. С достижениями. С историями. Библиотека знаний и культуры нашей, корабельной, ветви человеческого вида Мы — не винтики механизма. Мы, в буквальном смысле, «Надежда» человечества.

Зал замер.

Затем со своего места в первом ряду медленно поднялся Островский. По его щекам текли слёзы. Он начал медленно аплодировать. Ещё несколько секунд — и зал утонул в овациях.

Волынский снова нашёл взглядом Лену. Жена всё ещё стояла у выхода, не аплодировала, но, заметив взгляд, улыбнулась и медленно кивнула. Потом она развернулась и вышла из зала.

***

Собрание продолжилось, а Волынский спустился с трибуны и пошёл к выходу, избегая взглядов. Ему не хотелось ни с кем говорить — слишком много эмоций, слишком мало сил.

Но у двери его перехватил Кольцов. Математик выглядел измученным: тёмные круги под глазами, осунувшееся лицо. Он явно не спал последние дни.

— Андрей Сергеевич, — сказал он тихо. — Можно минуту?

Волынский кивнул. Они вышли в пустой коридор.

Кольцов молчал несколько секунд, подбирая слова.

— Я... хотел бы вас поблагодарить за речь. Вы дали людям надежду... В отличие от меня...

Волынский посмотрел на него долгим взглядом. Ты сам ничего не разрушал, тебя использовали, тобой манипулировали. Но он не мог этого сказать, потому что, если Кольцов узнает — сломается окончательно.

— Дмитрий, ты учёный. Ты не мог промолчать. Правда — твой долг. — Он положил руку на плечо Кольцова. — Это не твоя вина.

— Человек чуть не погиб...

— Стеклов был на грани задолго до твоей теоремы, — жёстко сказал Волынский. — Ты лишь дал хороший такой толчок тому, что и так начинало рушиться. — Он выдохнул. — Слушай, я психолог. Я вижу людей. И знаешь, что я увидел сегодня? Они ожили. А ещё вчера были мертвы изнутри, не зная об этом.

Кольцов кивнул.

— Иди, Дмитрий, — сказал Волынский устало. — Отдохни. Поспи. Как говорил классик, нет на свете ничего такого, чего нельзя было бы исправить.

***

Капитан дал зелёный свет идее Волынского и вынес вопрос о создании «ковчега» на общее голосование. Колонисты восприняли это с удивительным энтузиазмом — они говорили, спорили в столовых, коридорах, каютах, изучали записи из архива, дневники экипажа, рассматривали практические вопросы. Два дня прошли в напряжённом ожидании.

Волынский не участвовал в обсуждениях, уйдя в работу, но принимал всех, кто приходил поговорить. Люди забрасывали его вопросами, но каждому он отвечал: «Не знаю. Придумаем вместе». Единственное, что он сделал — прогулялся до Смирнова, системного архитектора, и попросил его проследить, не будет ли влиять на процесс корабельный ИИ. Но Система не вмешивалась.

Вечером третьего дня после собрания, когда все уже ждали результатов, Волынский сидел в своей каюте на краю кровати и смотрел на звёзды в иллюминатор.

Дверь с еле слышным гулом отъехала в сторону. Он поднял голову — на пороге стояла Лена.

— Можно? — спросила она тихо?

— Конечно.

Лена вошла — дверь встала на место, и женщина прислонилась к ней спиной. Между ней и Волынским была маленькая каюта — несколько метров, которые сейчас казались пропастью.

Она подошла к кровати и присела рядом с ним.

— Это было... сильно. — Лена взяла его за руку. — Ты дал людям то, что им было нужно. Ты дал им надежду.

Волынский молчал, глядя на их сплетённые пальцы.

— Результаты скоро объявят, — нарушила молчание она.

— Знаю.

— Ты не смотришь?

— Нет. — Он устало потёр переносицу. — Я сделал всё, что мог. Что они решат — их дело. Не хочу сидеть и смотреть, как меняются проценты, как будто это... экзамен.

Она понимающе кивнула.

— Андрей, — прошептала она. — Я хочу ребёнка.

Волынский удивлённо посмотрел на неё.

— Сейчас?

— Дурак! Я имею в виду — вообще...

— Лена, я... — Он помнил тот разговор, случившийся ещё до проклятой теоремы, но всё ещё не знал, что сказать. — Я не знаю.

— Ты говорил более чем тысяче человек о том, что смысл не в конечной точке. — продолжила она мягко. — Что каждый должен жить полной жизнью прямо сейчас. Но почему ты не можешь сказать этого себе?

— Потому что корабль в кризисе. — Волынский посмотрел на неё. — Дело чуть не дошло до раскола. Но ладно, допустим, они поддержат моё предложение — но не все же, недовольные останутся. Мы ударились об реальность, и теперь будем из этого выбираться. В лучшем случае — строить новую жизнь. А я теперь в центре этого. Меня будут спрашивать, требовать, обвинять. В худшем — даже думать не хочется. Ты точно хочешь привести ребёнка в это? В неопределённость?

Лена улыбнулась:

— А кто сказал, что всё должно быть гладко? Ты думаешь, все, кто рожает детей, уверены в будущем? — Она усмехнулась. — Андрей, никто не уверен. Ни здесь, ни на Земле, ни где угодно. Люди рожают детей во время войн, революций, катастроф. Если бы все ждали чего-то определённого, мы бы, и наши предки, наверное, не родились бы.

Волынский молчал.

— Когда мы с тобой говорили об этом в первый раз, ты не нашёл слов. Ты обидел меня. Андрей, мне тридцать два. — Голос Лены дрогнул совсем чуть-чуть. — И я понимаю, что у нас обоих сложная работа, которую мы любим, а теперь ты вообще попал в эпицентр чего-то нового и неизвестного. Но ты сам говорил с трибуны, — повторила она. — Что смысл в том, как мы живём. Вот я и хочу жить. Сейчас. С тобой. С нашим ребёнком. И, кажется мне, дело тут не только в кризисе.

— Лена, прости меня, — произнёс он. — Ты права. Я... я просто думаю, что не смогу быть хорошим отцом, особенно со всем этим.

Она удивлённо посмотрела на мужа:

— Ты? Психолог? Который всю жизнь работает с людьми?

— Именно поэтому! — Он встал и стал ходить по каюте. — Я знаю теорию. Знаю, как надо воспитывать детей, как не травмировать, как поддерживать. Но знание — это не умение.

Волынский остановился у иллюминатора.

— Я вижу, как люди ломаются. Как родители калечат детей, даже не желая того. Как одно неправильное слово может разрушить человека на годы. Просто посмотри, что стало со всеми после, в общем-то, дежурной научной публикации. И я боюсь... что сделаю то же самое. Что когда дело дойдёт до практики, вся моя теория не поможет.

Лена подошла к нему, встала рядом.

— Андрей, — сказала она. — Плохие родители не боятся быть плохими. Они даже не думают об этом. А ты боишься. Это значит, что ты уже лучше, чем думаешь.

Он покачал головой:

— Это не гарантия.

— Да, — согласилась она. — Гарантий нет. Но ты будешь пытаться. Это всё, что нужно. Нам не нужна определённость, нам нужна надежда.

— Надежда, — повторил Волынский тихо. — Хорошее слово.

— Хорошее имя для корабля, — улыбнулась Лена. — И, может быть... для дочери.

Волынский обнял её. Как он мог призывать людей жить полной жизнью — и отказывать себе?

— Хорошо, — сказал он тихо. — Давай попробуем.