Ветра равнины Эрда

На равнинах Эрда всегда дули ветра. В юности я лежала в постели и слушала, как за полуоткрытым окном гудит ветер. Проносится меж высоких зарядных столбов, пробирается сквозь путаницу построек, режется об их острые грани и углы. Колониальная архитектура везде одинаковая, так рассказывают те, кто летает на кораблях. И сплошь лишена изящества: прежде нужно поднабрать жирка, от угрозы голода перейти к стабильной сытости, а уж потом приходит время для долгого строительства и изящных форм.

Сейчас мне сто тринадцать, минула юность, однако молодость по-прежнему горит, и всё же это касается лишь тела, сердце моё устало от зябкости жизни. Ночь, я лежу на той же кровати, под тем же окном в родительском доме на равнинах Эрда и слушаю ветер. Он был до меня, он будет после, какая «свежая» мысль. Но всё же успокоительная.

Я видела начало нашей колонии, не самое, но почти: я из первого поколения родившихся уже здесь, колония старше меня всего на три с четвертью года — земных года, универсальных года: тогда у колонии не было имени и возраст её мерили ещё временем, принятым на ковчеге. Пока не стало ясно, что колония укрепилась и проросла. Тогда она перешла на годы нового мира, ей дали имя её основатели, прежде чем отправиться дальше. И так я видела её начало, увижу ли и конец?

Слишком скоро. Конечно.

Но судьба — это ветер равнин, она не спрашивает, не предупреждает, просто звучит. Услышь её глас.

В конце концов, я не сплю сейчас именно потому, что готова — услышать глас. Я жду появления того, кого не встречала семьдесят с лишним лет. Вряд ли он меня помнит.

—

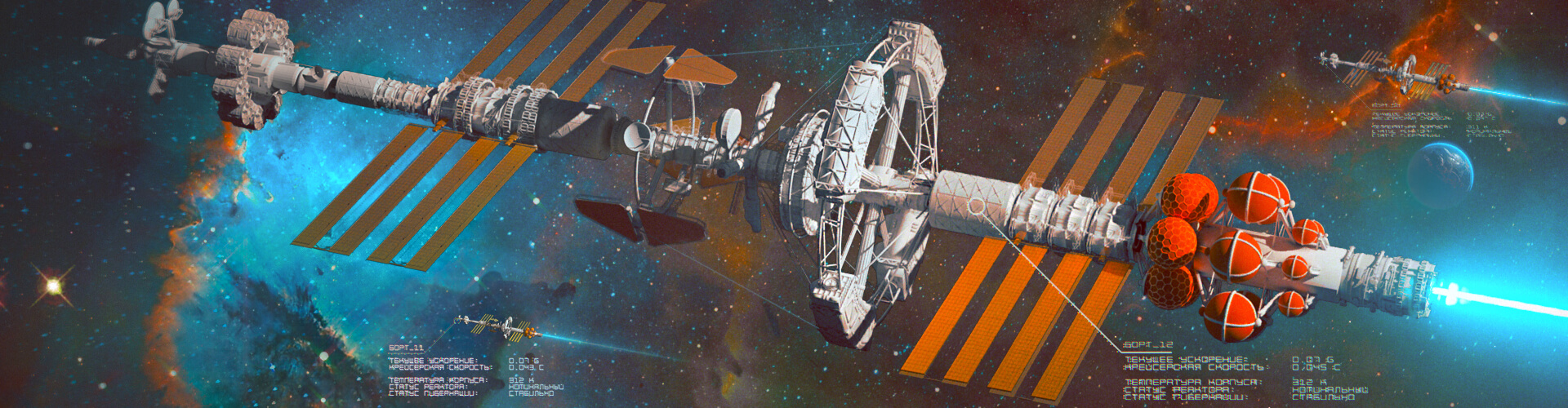

Сперва корабли прилетают часто, через пять, десять и пятнадцать лет, как родилась колония. Появляются в небе, как тёмные пятна на промокающей ткани, и рассыпаются шаттлами и капсулами с грузом и «тьмой». Так всегда бывает, когда колония только начинает свой путь.

Боты сортируют грузы; капсулы с «тьмой» медленно летят к её резервуарам, окутывая поселение той холодной аурой, от которой у далёких от работы с «тьмой» людей бегут мурашки по телу и стынут мысли. Достигая резервуаров по всей колонии и за её границами, капсулы переливают «тьму» сами, а после взмывают в воздух, к собирающей их платформе.

Ну а мы, живущие на земле, встречаем тех, кто выходит из шаттлов.

Проходят годы, и космические маршруты смещаются — туда, где корабли нужнее, туда, где другие только начинают свой путь. В конце концов, теперь летающие на кораблях навещают тех, кто живёт на земле, скорее из любопытства.

И вот всё входит в колею: новая эра, один-два корабля за век. Колонии уже не требуется их постоянная помощь, только ощущение, что мир продолжает существовать и там, «за орбитой».

И, изредка, свежая порция «тьмы» или помощь с ней, если что-то всё же пойдёт не так.

На Земле не было никаких кораблей, и ничего, выжили. Вот он, девиз тех, кто остаются одни. И, засучив рукава, берутся за дело.

Что нужно колонии? Она торгует информацией с другими планетами и спутниками, рассеянными по старым маршрутам кораблей. Свет всё равно движется намного быстрее их, так что корабли не возят новостей.

Они возят «тьму», пополняя её запасы — те скудеют неизбежно. Но всё же деградация «тьмы» — процесс медленный, так что всегда можно дождаться того единственного за сто лет корабля.

Они доставляют «сувениры» — всё то, чем одна колония хочет поделиться с другими.

Они возят людей — пассажиров, готовых оставить один мир ради другого и провести весь путь в пространстве сумерка, на краю дрёмы, погружёнными в лоно корабля, но не способными участвовать в диалоге с ним и экипажем.

Колония может выжить без кораблей очень долго — бесконечно долго, если откажется от «тьмы». Но всё же летающие на кораблях — это нить, что собирает цепочку миров. Нить, что связывает рассеянное в пространстве человечество.

Странно представить, что настанет день, когда корабли навсегда перестанут прилетать.

Уже минули те три корабля — шестого, одиннадцатого и шестнадцатого года. Время это пролетело так же — едва заметно. Небо опустело, и я перестала ждать, теперь срок нового корабля был неизвестен, его рассчитают только экипажи. Договорятся друг с другом или же доверятся хаотическому чутью своих разумных кораблей. Мне же гадать бессмысленно, как и всем, кто живёт на земле.

И я не гадаю и не жду. У меня много дел.

Моя семья живёт на равнинах Эрда, где никогда не стихают ветра. За равнинами, у подножия низких гор, стоят «вулканы» и «водовороты». Циклопические, закопанные в землю почти по макушку, машины — климатические установки. Изменение нашей планеты продолжается — и будет длиться ещё очень долго. А наше семейное дело — следить за «тьмой», что живёт в «вулканах» и «водоворотах».

«Тьма» — их душа и сердце, их разум и частично плоть. Именно на ту часть, где они созданы не из металлов и минералов, а из чего-то живого. Климатические установки — продолжение кораблей, порождение фантазии тех, кто на кораблях летает. А мы, наша семья, просто смотрители за чужим отголоском.

Но мы делаем свою работу хорошо. Я, например, слышу «тьму» и отсюда — из собственной спальни в доме на равнинах Эрда. Мне кажется, ветра давно пропахли «тьмой».

В детстве меня учили, как не дать ей себя поглотить. Всегда нужно оставаться как будто над ней, скользить, её не касаясь. И всё же быть достаточно близко, чтобы чутко уловить её потребности, а уж тем более — возможные сбои. Без климатических установок, что опоясывают жилую часть колонии, нам не выжить.

Так проходят год за годом, и я давным-давно и думать забыла о кораблях. Рано или поздно, но один из них прилетит, и я выйду, вместе со всеми, приветствовать его шаттлы у посадочной зоны. Я буду рассматривать тех, кто спустится к нам с корабля.

Ведь они причудливы.

Мы все стали жить намного дольше, но те, кто летают на кораблях, живут невероятно долго. Может быть — бесконечно. Их время они зовут «растяжённым», их жизнь, должно быть, состоит из кусочков реальности. А между теми кусочками — сновидения. Такие, что нельзя вообразить, если не видела их сама, нельзя их понять и в них поверить. Так говорят летающие на кораблях.

Мне, живущей на земле, лишь слегка любопытно: что за сны им снятся во «тьме»?

Мне исполняется сорок один, когда прилетает четвёртый корабль. «Закат над Боготой».

На самом деле, его имя я узнаю намного позже. Ну а пока я действительно стою в толпе, собравшейся поглазеть на шаттлы и тех, кто оттуда выйдет. Человек, которого семья пророчит мне в женихи, а я едва терплю даже в качестве коллеги, стоит рядом, но лишь потому, что я пришла сюда. Ему не любопытно. Для него корабли — явление природы, что уходит и приходит. Оно может быть красивым, подобно закату, водопаду или морской волне. Но его существование и твоё не пересекаются, вы лишь живёте в одном времени, и когда ты умрёшь, закат, водопад и волна, скорее всего, продолжат существовать. Если есть время и настроение, ты восхищаешься ими. Если нет — не замечаешь.

Для меня всё не так. Не знаю, откуда во мне взялся невольный трепет, ведь ещё месяц назад я не думала о корабле. Позже нам стало известно, что он приближается: нам послали сигнал, и на небе мы вскоре смогли отыскать движущуюся звезду, и примерно тогда во мне родилось нетерпение.

Будто завязывается узлом что-то внутри, щемит сладко, но есть и холодок, предчувствие или даже страх. Почему?

Я вижу их капсулы, разлетающиеся с парящей высоко платформы. Вижу ботов, что хватают грузы.

Я вижу садящиеся вдалеке шаттлы, большинство похожи на капли, другие — на закрытые лодки.

Потом начинается движение существ.

Летающие на кораблях редко переделывают что-то настолько, чтобы издали не походить на людей. Лишь вблизи заметны аугментации.

Толпа начинает меня оттеснять, и вопреки всему, я вдруг позволяю им. Люди, незаметно для него, выталкивают моего спутника вперёд: он всё же увлёкся, упустил меня из виду.

Я оглядываюсь на платформу: что-то в ней изменилось. И дело не в том, что она пуста. В том, что она… пуста. Исчезли не только капсулы.

Я уже на самом краю толпы, я разворачиваюсь и почему-то бреду прочь.

Если подумать хорошенько, если допустить такую возможность, то я слышу зов. Что-то вроде шёпота «тьмы», но всё же иное.

Он предлагает мне завернуть в тупик между старыми домами. Они были собраны тут за час ещё в начале колонии, они обветшали, поплыли, но по-прежнему стоят. Тупик между ними узкий и неприятный. Туда попадает мало света, и там вечно что-то гниёт от дождевой воды.

Как будто нельзя было отыскать места получше, злюсь я, но продолжаю идти. Зов не приказывает, не требует, не настаивает, но просто так мягок, сладок и отчего знаком, что я не могу иначе.

Он ждёт меня в тупике — летающий на кораблях. Никаких сомнений, что он не из местных, хотя одет так, как одеваются жители колоний. Нашей — так точно. И я понимаю, что на кораблях есть запас такой одежды (или же её чертежей для принтеров), и что, может быть, летающие на кораблях делают так всегда: кто-то из них тайком посещает колонию. Но для чего?

— Чтобы поговорить с вашей «тьмой» без тревог и нервов, — говорит он, как будто я уже успела спросить его об этом. — Чтобы узнать, как она поживает. Меня зовут Онцилла.

Не могу сказать, откуда я помню, что за животное зовётся (или же звалось) этим именем. Но образ вспыхивает в памяти: короткая запись прыжка.

И тут же я понимаю: это Онцилла послал мне её. И меня пробирает холодок: он знает, какая я. Он понял это мгновенно, даже не видя меня. Поэтому и послал зов.

Он улыбается:

— Ты это увидела, — констатирует он с довольной хищной ухмылкой.

У него кошачьи глаза — и в разрезе дело, и в размере, и в вертикальном зрачке, который в полутёмном переулке кажется почти круглым. И всё же заметно: нечеловеческий.

Возможно, есть что-то ещё — шерсть вместо волос на теле. Припрятанный в каком-нибудь кармашке пятнистый хвост.

Волосы у него жёлтые и длинные. И, наверное, мягкие. Я с трудом укрощаю желание потрогать их и проверить.

Он высокий, даже слишком, и, кажется, очень худой, это заметно и под мешковатой одеждой. Жизнь на корабле сделала его таким или гены?

Или гены тех, кто жил на кораблях?

— Что тебе нужно? — я спрашиваю это, стараясь звучать не очень грубо. Но всё определено: я точно знаю, что ему что-то нужно. Никто из летающих на кораблях не подходит вот так запросто к жителям колоний. Тем более — не прячется в тенях, чтобы тайком поговорить.

Или я просто не знаю об этом — прошивает меня внезапное открытие. Потому что со мной такого не случалось, а с кем случалось, тот не рассказывал. Тайна — есть тайна.

— Покажешь мне, как вы живёте тут, на земле? — отвечает он.

По сути это не просьба.

Я понимаю, зачем он здесь: летающие на кораблях отдают свою «тьму» под наше попечение и хотят знать, как мы ведём себя с ней. Онцилла — что-то вроде социального работника, проверяющего отданного в семью ребёнка. У летающих на кораблях есть такое право.

Наверное, они не всегда осуществляют его вот так — тайно, напрямую через какого-нибудь хранителя «тьмы». Но у меня нет оснований осуждать их. Я понимаю.

Они хотят знать правду, а не то, что им расскажут официально. Даже если прямого вранья там не будет, что-то наш староста да приукрасит.

Мне нечего бояться: мы, хранители, хорошо заботимся о «тьме», ведь она — причина нашего выживания.

Но мне есть, что скрывать: я не должна привязываться к тому, что храню, а я привязалась.

Странно говорить о привязанности. Речь идёт о густом море чего-то материального и нет, чему нельзя дать толком определения. О, последнее существует. Но ничего не определяет: «материально-информационный субстрат, побочный продукт взаимодействия коллективно поддерживаемой невиртуальной реальности, применяемый для адаптивно-хаотического управления непрямыми информационными процессами».

А вот моё: «тьма» говорит с тем, что иногда называют информационной душой. И обладать ею — странный дар, который есть у летающих на кораблях.

И, возможно, когда-то они сами этот дар и создали.

— Идём, — произношу я через минуту, за которую все эти мысли проносятся у меня в голове. — Я покажу тебе её.

— На самом деле, я не имел в виду «сразу приведи меня ко “тьме”». Но ладно, сдвинем знакомство с остальной колонией на пункт ниже в списке.

Онцилла стоит рядом со мной на холме, который означает границу северной равнины Эрда. Светлые волосы летающего на кораблях трепет наш ветер. И уж, конечно, Онцилла способен прочесть частички «тьмы» в этом ветре намного лучше меня.

— Всё с ней в порядке, — говорит он. — Но ты знаешь это и без меня, верно же?

— Не мне это решать, — нейтрально отзываюсь я.

— Теперь — колония. Обзорная экскурсия. Слухи. Скандалы. Кто кому изменяет. Кто берёт взятки. Какой шарикоподшипник отвалился у железного коня.

— Шарикопод… коня? — удивлённо переспрашиваю я. — Неужели тебе это всё интересно?

— Ну, — рассудительно отвечает он, — в этой-то колонии я ещё не был.

Конечно, это правда, наконец-то до меня доходит. Они летят вперёд, они не возвращаются, ну, точно не сразу. Предыдущие три корабля были другими.

И даже если все колонии в чём-то похожи, есть и различия. Онцилла просто любопытен. Как кошка, и правда.

Пока я перевариваю «открытие» и сокрушаюсь о своей глупости, он успевает устать от ожидания:

— Ну, не хочешь по всей колонии водить и делиться сплетнями, покажи тогда, где живёшь.

От неожиданности я давлюсь воздухом. И пока кашляю, Онцилла, без тени смущения, поглаживает меня по спине, чтобы успокоить. От его прикосновения расходятся какие-то биотоки. Кажется, он пытается диагностировать меня — выведать всё. А я не могу ему помешать.

Возможно, в его действиях нет никакого особого намерения. Или он привык к такому, и ему не кажется, что он нарушает какие-то табу. Так что, откашлявшись, я ничего об этом не говорю.

Показать мой дом? Сейчас там никого нет. А записи присутствия Онциллы я удалю. Я откуда-то знаю, что это обязательно нужно сделать.

Тайная проверка должна оставаться тайной.

До холма нас довёз вызванный мною рабочий челнок.

От холма же до дома я предпочитаю идти пешком, тут всего час. А лишние записи в логах челнока никому не нужны.

Меня всё больше охватывает неведомое ранее чувство: дух приключений. Кажется, моя жизнь всегда была одинаковой.

Я не жалуюсь, но впервые эта мысль приходит ко мне в голову. Именно «ко мне» — как будто заглядывает в гости.

Я не могу исключать, что эта мысль не моя. С теми, кто летает на кораблях и с «тьмой» в ветрах равнин Эрда надо держать ухо востро.

— Паранойя, — тихо посмеивается Онцилла. Он определённо как-то читает мои мысли. Вряд ли все, но те, что я думаю слишком громко, — точно.

Равнины Эрда полны шепчущих трав. Как и ветер, этот шёпот не лишён эманаций «тьмы», но они намного слабее. И всё же травы, что выросли здесь, нельзя есть, и не стоит слишком сильно прислушиваться к ним, вдыхать слишком много их аромата. Они не просто так изменили свой цвет. И не просто так их называют «защитной полосой».

Я называю их «снами навигаторов». Они сами сказали мне, что именно так их и зовут.

— Ты живёшь там? — Онцилла указывает мне на показавшиеся вдалеке строения.

— Верно, — отзываюсь я рассеянно.

— Почему одно из зданий розовее других?

— О… это… без причины, так вышло.

Надо же, он разобрал оттенок издалека, при бьющем в глаза солнце.

Потом я понимаю, что дело в аугментациях, которыми должно быть полно тело Онциллы.

— Ты различаешь больше цветов, чем человек?

— Да. Моё зрение в этом похоже на птичье.

— Но кошки видят иначе.

Он тихо смеётся и не отвечает ничего.

Наверное, это молчание означает «Не так-то я прост, как тебе кажется».

Потом он всё-таки снисходит до ответа:

— Мы воплощение хаоса. Делаем, что нам нравится, что хотим.

Это правда. Истинная правда про летающих на кораблях. Поэтому с их племенем и надо держать ухо востро, даже если они кажутся вполне благожелательными.

Никогда не знаешь, о чём они в это время думают.

— Мне нравится ходить по земле, — произносит он неожиданно. — Ты наверняка думаешь, что гравитация должна быть мне в тягость, а огромные пространства и бездонное небо — приводить в ужас.

— Я знаю, что на кораблях есть гравитация.

Хотя никогда на них не была.

— Тебе рассказывали родители, — констатирует он, легко угадав, что я родилась здесь, а они нет.

— Они помнят только взлёт и посадку, конечно, — уточняю я. — Но корабли… мы знаем немного, но всё же общие принципы известны.

— Ты хочешь узнать больше?

Он спрашивает так быстро, что я не успеваю задуматься. К тому же, он немного отвлёк меня другими вопросами, прежде чем задать этот. И я отвечаю так же быстро и не успев осознать:

— Да.

Я никогда не думала об этом. Но ответив, понимаю — всегда хотела этого.

Дело в «тьме». Дело в кораблях.

Дело в Онцилле, и это ужасно. Но с тех пор, как — едва ли час назад — он прикоснулся ко мне, дело и в нём тоже. Он как-то… меня зачаровал.

Наверняка.

Очень легко обвинить его в этом.

Тогда не придётся признаваться себе, что его прикосновение было неожиданным, но показалось привычным. Будто он делал это не впервые. Будто я знала, как оно должно ощущаться.

Будто между нами что-то было и будет ещё.

Мы никогда с ним не виделись. И такому ощущению неоткуда взяться.

А я не могу просто так принять, что впервые в жизни хочу ощутить чьё-то прикосновение. Раньше всё это оставляло меня равнодушной настолько, что впору заподозрить, что я вообще в этом не нуждаюсь, так уж устроена.

Но оказалось, дело не столько во мне, а в том, что никто из тех, кто хотел касаться меня, не будил во мне ничего.

Я перевариваю все эти пугающие открытия те двадцать минут пути, что нам ещё остаются. И потом распахиваю перед Онциллой двери дома моих родителей.

Он заходит, поводит носом: здесь пахнет хлебом. Наверное, у хлеба в каждой колонии свой вкус, потому что зерно растёт немного разное, отличается и вода.

Онцилла обходит дом, будто изучая, взгляд его затуманен и отрешён.

Легко поднимается по лестнице на второй этаж, входит в мою комнату, безошибочно определив её. И останавливается у открытого окна.

Это вид на равнины, конечно. Ветер залетает в комнату, шевелит занавески и край лёгкого одеяла на кровати. Приносит всё тот же запах трав. Ту же «тьму».

— Знаешь, о чём он поёт? — спрашивает Онцилла, не оборачиваясь.

— Ветер?

— О создании мира.

— Почему?

— Это происходит прямо сейчас, я знаю, ты слышишь. Мир создаётся прямо сейчас, вокруг.

Он всё смотрит в окно, не на меня. Длинные волосы трепещут на ветру. Я подхожу, чуть наклоняюсь вперёд, чтобы увидеть: в глазах Онциллы отражается небо — дневное, как в этот час, и звёздное, каким оно вскоре станет.

— Почему ты выбрал такое имя?

— Почему нет? Мы несём в себе гены животных, гены людей. Мы несём в себе части Земли. Мы — её семена, её приплод, её голос, её продолжение. Так ли важно, какими мы предстаём? Жизни важнее, что она продолжается.

Он поворачивается ко мне. Отражение дневного неба гаснет, а звёзды становятся ярче.

— Я увидел твой нынешний дом, — он протягивает руку и прикасается к моим волосам кончиками пальцев. Я не двигаюсь, не могу понять, что же делать. А он просто ждёт, пока во мне созреет хоть какое-то решение.

Наконец я чуть-чуть шевелюсь, это можно понять как угодно, и Онцилла опускает руку.

— Хочешь теперь увидеть мой? — спрашивает он. Пауза вышла длинной, и мне нужна секунда, чтобы понять: он говорит о доме.

Он появляется снова, когда я одна. Я слышу его приближение в шёпотках трав и в ветрах и — я не хочу признавать — откликаюсь на него.

Я могла бы сказать «что-то во мне откликается», но к чему врать себе? Это я, я целиком. Хотя всё же первой его чует та моя часть, что говорит с «тьмой».

Прошло два дня с тех пор, как Онцилла задал вопрос и, не получив ответа, оставил меня размышлять над ним. Я не сомневалась: он придёт опять, только прямой отказ заставит его смириться, а пока я молчу, он будет ожидать ответа.

Я не могу отказаться. Это было бы просто — сказать «нет» и всё закончить. Но та часть, что способна откликнуться на «тьму», и все остальные части меня тоже — резко против.

Согласиться же мне не хватает смелости. И ещё не даёт покоя мысль, как я объясню своё отсутствие?

Долететь до корабля — а потом? Сколько меня не будет?

Онцилла, конечно же, читает мои поверхностные мысли.

— Сутки на всё про всё. Мы поднимемся из гравколодца и спустимся обратно, а между этим ты будешь на корабле со мной. Ты не потеряешься, и ничего с тобой не случится. Сколько тебе лет, неужели ты не можешь просто сказать родителям, что берёшь выходной?

Ещё один вопрос, на который не так просто дать ответ. Конечно, я могу. Я просто никогда так не делала.

Мне никогда не нужно было надолго отлучаться. И я никогда не хотела оставлять без присмотра «тьму».

— Напиши им записку, — говорит он, прекрасно разобрав, что иначе я ни на что не решусь.

Мы стоим на том же холме, ветра обтекают нас, как обтекают они зарядные столбы, редкие деревья и скалы-иглы. Мы тоже выросли из этой земли или же были в неё помещены. Сейчас мы, даже Онцилла, — её часть, мы её щупы, её органы восприятия, эта бесплодная ранее планета не могла видеть и слышать, пока не явились мы, разумные существа, рождённые, чтобы космос мог наблюдать сам себя и сам себя осознать живым.

И этим ощущением принадлежности и осознанности сейчас делится со мной Онцилла. Просто как пример того, что я могу получить, когда попаду на корабль.

И я сдаюсь.

Я покоряюсь обстоятельствам, магнетической притягательности Онциллы и зову «Заката над Боготой».

Я присылаю в домашний терминал сообщение, что после смены на климатических установках, в свой выходной не буду ночевать дома. Я не пишу, ни куда собралась, ни с кем. Они решат, что я с тем человеком, которого все считают моим женихом, а я не говорила с ним и не видела его с тех пор, как мы разошлись в толпе встречающих. И, кажется, он тоже не пытался со мной связаться.

Онцилла призывает платформу, и мы взбираемся на неё. Она поднимается всё выше, постепенно отращивая купол, крылья, щиты. Внутри неё формируются ложементы.

И через некоторое время, устроившись в одном из них, я смотрю на прояснившуюся часть купола, смотровое оконце, а за ним небо уже потемнело, за ним, на орбите, вращаясь вокруг своей оси, лежит «Закат над Боготой».

И, оказавшись внутри его шлюза, когда платформа прирастает к своему стыковочному ложу, я наконец узнаю имя корабля.

А он — сообщает мне моё.

Не то, которым меня звали живущие на земле, а то, под которым меня запомнит «тьма».

Я сохраняю его в сердце.

Здесь тоже есть ветра. Они врезаются в нос транспортёра, в его бока; камни скребут по его дну.

Этого никогда не было, этой фантазии. Но потому она особенно прекрасна.

Воспоминание из почти утерянного прошлого — об одном из возможных будущих.

Во «тьме» у воспоминаний есть вкус и аромат. Оттенки ощущений — это градация «вероятности».

То, чего никогда не было.

То, что было иначе.

То, о чём существуют лишь грёзы.

То, что сохранено в записях.

То, что рассказано и интерпретировано.

То, что рождено как фантазия, но стало правдою.

То, что мы переживаем прямо сейчас, где бы мы ни были, кем бы мы ни были.

Онцилла поглаживает мои пальцы. Этот жест означает «Смотри. Изучай».

Направь своё внимание.

Он означает также нежность.

Познание — род любви. Или именно она, любовь, её суть, её запах.

Познание — ведь всё, до чего мы дотянемся мыслью, становится нашим.

«Закат над Боготой» — как маленькая планета. Он сложен, его структуры спрятаны под псевдокожей переборок. Его мысли — глубокий омут.

Внутри этот омут намного больше, чем снаружи. И «растяжённее».

Для меня прошли годы, для планеты, на которой я родилась, — лишь часы.

Внутри корабельного омута звучит то, что всегда звучало во мне и что меня научили прятать. Информационная душа ни к чему той, кто живёт на земле.

Я никогда не должна была ступить на борт ни одного корабля, не должна была коснуться того, что рождает «тьму». И ветра, живущие в переходах огромного космолёта, не должны были коснуться меня.

Ветра равнин Эрда — их младшие товарищи, слабые, и всё же поддерживающие десятки лет мою инфодушу. Благодаря им она не зачахла, а смогла разрастись.

Благодаря ветрам «Заката над Боготой» она научилась петь. Сливаться в хоре с другими.

Так и рождается «тьма» — от этой песни, от коллективного разума тех, кто летает на кораблях.

Теперь я это знаю, разве я смогу вернуться к былому?

Онцилла читает мои мысли — здесь он может проникнуть глубже, чем раньше. Я бы тоже могла прочесть, о чём думает он, но, если я это сделаю, обратной дороги не будет.

Внутри коллективного сна, в котором всегда пребывает кто-то из экипажа (а во время полёта — все, только так и можно спастись от времени и его разрушительной власти), каждый миг ощущается присутствие других инфодуш. Помимо самого корабля.

Тут время подвластно желаниям. Оно может нестись или почти замереть.

Наше сейчас едва ли движимо.

Поездка по ледяной планете, её воображаемый ветер.

Вдалеке — башни заводов с их механической жизнью. В них завелось то, что было прообразом «тьмы». Первая из информационных субстанций, ступенька к разуму будущих кораблей, к рождению информационных душ, к летающим на кораблях.

Онцилла говорит, что ледяная планета — Плутон. Но я чую, это его улучшенный образ. То, что было сохранено, интерпретировано, обращено в легенду.

Одно из наших начал.

Луна ещё меньше похожа на себя, она цветёт. Она покрыта фиолетовыми лесами.

Венера же зелена, и если в Луну я могла бы поверить, то точно не в это. Как будто серный ад способен обернуться первобытными джунглями, где светят очами тигры.

И после тут можно найти иные причудливые порождения человеческой фантазии: зелёные восходы, невозможные совершенно; меловые моря; вереницы кораблей, предсказанные ещё античными авторами, но бороздящие космос под парусами из серебра; волшебную соль, что возводит всё к первоначальному принципу, к вечной молодости, к чистоте совершенства.

«Все, кто были до нас, здесь», — говорит мне Онцилла в самый первый день. «Тьма» состоит из тех, кто дал ей рождение, кто мыслил её. Из всех, кто летает на кораблях, сколько бы тех кораблей ни было.

Во тьме всё началось, с «тьмой» и продолжится. Таково человечество.

Такова его надежда.

Лишь позже я узнаю, что Онцилла окунул меня в слишком густую «тьму» сразу, без предупреждения. Была бы я обычным человеком, мой разум сломался бы безвозвратно. Но моё место всегда было здесь, с ним, с ними. На корабле.

Я — часть его экипажа.

«Мы, люди, теперь живём долго и не стареем, — шепчет мне Онцилла, — физически, до самого конца, когда старость приходит разом, а за ней и окончание пути. Но разум, душа, сердце — всё такие же, какими были на Земле. Мудрость и опыт рождают усталость. Замедление.

И это нормально.

И всё же мы, навты, другие».

Навты — имя для летающих на кораблях. Так они зовут себя ещё с той поры, когда лишь мечтали о звёздном свете на своей коже. Теперь это кожа их корабля.

Моего корабля.

Мы едины.

— Хочешь отправиться с нами?

Всё шло к этому вопросу, ради него затевалось. Они хотели, чтобы я полетела с ними.

Если я откажусь, я больше никогда не увижу Онциллу, он не может выжить в колонии. Летающие на кораблях — космическое племя, они изменены, они нуждаются в корабле и способны покинуть его лишь ненадолго. И я бы никогда не стала просить его о жизни на планете, никогда. О самоубийстве.

Он знает, что я хочу с ним остаться. Почти три субъективных года мы вместе.

Между нами всё ясно.

Я возвращаюсь домой утром следующего дня, чтобы попрощаться с родственниками. Непросто будет им объяснить, что случилось. Для меня минули годы, а для них со дня прилёта корабля — всего четверо суток.

На седьмые «Закат над Боготой» покинет орбиту.

Они отговаривают меня.

Я вижу слёзы, слышу крики, надрывный шёпот и аргументы.

Всю мою жизнь они знали, что я родилась «с выбором». В нашем роду были аугментированные — с наследственными изменениями. Кто-то почти достигал состояния разума, которое мы зовём рождением информационной души. Но только я перешла барьер.

Поэтому я так хороша в управлении установками, меня слушают сети, меня «обожают» даже боты. Всё, в чём есть клочок «тьмы», тянется ко мне. Я лучшая из её хранителей на этой планете.

И мои навыки нужны колонии для выживания.

Сперва они говорят наперебой — мать и отец, мои и их сиблинги. Всё больше появляется тех, кому я должна. Они выталкивают вперёд того, кого пророчат мне в женихи. Чем дольше он говорит — не забывая врать про судьбу, любовь и ответственность, тем противнее становится. Он даже пытается коснуться меня, и я в ужасе отшатываюсь, тогда он отступает. Они приводят старосту, кого-то ещё. Некоторых я даже не знаю.

Они укладывают на мои плечи ношу своих жизней.

И они вовсе не во всём неправы. Ужаснее всего: их аргументы имеют смысл.

И к тому же, постепенно, исподволь те три года на корабле начинают казаться сном.

И если подумать, если подумать, я знаю Онциллу только четыре дня, я никогда не читала его мыслей, и всё, что он говорил, может оказаться неправдой.

Так?

Седьмой день — прощание. Летающие на кораблях прибывают к климатическим установкам — официально проверить их работоспособность и нашу ответственность.

Трое, все непохожие друг на друга, стоят на всё том же холме и слушают. Один из них Онцилла, но никто из моей родни не знает, что это «тот самый», ведь они никогда не встречали его раньше. И не спрашивали ничего — даже о его имени.

Возможно, они даже не понимают, что я хочу улететь не только из-за корабля. Что есть ещё и человек. Кажется, я не успела сказать об этом.

Трое слушают «тьму», а потом один — Онцилла — оборачивается к нам, стоящим поодаль. Он смотрит прямо на меня, а потом его губы слегка шевелятся.

И до моих мыслей долетают слова.

Но говорит он уже не со мной.

Я провожаю корабль вместе с другими. Хоть это мне позволено.

В миг, когда последние платформы поднимаются в небо и опускаются оттуда последние капсулы, я думаю: корабль не вернётся. Либо никогда, либо не успеет до того, как я состарюсь и умру. Мы стали жить долго, но мы не вечные. А корабли пока летят только вперёд. И, может быть, однажды «Закат над Боготой» и сделает круг. Тысячи лет пройдут, он покажется рядом с этой планетой.

И пролетит мимо, давно забыв обо мне, о моей ушедшей в землю плоти.

Тот, кто всё ещё считает себя моим женихом, зовёт меня: пора уходить.

Я поворачиваюсь:

— Разве я что-то хоть раз обещала тебе?

Он замирает.

— Разве хоть раз позволяла к себе прикоснуться?

Не знаю, о чём он думал всё это время. Неужели действительно верил, что хоть каплю мне интересен?

—

Тридцать пять лет спустя я слышу сбой.

Я спрашиваю вторую ученицу, что слышит она в ветрах, и она сомневается. Двадцать лет назад, когда я начала учить её, информационная душа в ней была лишь клочками облачков, которые никак не могли собраться вместе. Теперь они стали грозовой тучей, но до сгустка «тьмы» ещё далеко. И всё же вторая ученица достаточно талантлива.

Она тоже слышит то, чего раньше не было. Но пока определить, что это, не может.

Первая же ученица, закончив разговор-медитацию с климатическими установками, бледнеет.

— Хранительница, — обращается она ко мне, — неужели это?..

Климатические установки продержатся ещё полвека, решаемы мы все вместе — не только я и мои ученицы, но и все, кто может хоть как-то общаться с «тьмой». Полвека — если сбой не будет нарастать.

Спустя пять десятков лет деградация зайдёт так далеко, что изменения климата обрушатся волной. И за короткое время колония погибнет. Сами исправить сбой мы не способны. Мы можем позвать на помощь, ещё выстроить купола или зарыться в землю и ожидать, когда нас спасут.

Но правда в том, что за тридцать пять лет ни один корабль не прилетал сюда. Все будто забыли о колонии на равнинах Эрда. Трафик смещался к новым территориям. Но даже с учётом этого, один-два корабля ещё должны были появиться.

Их отсутствие не влияло на жизнь колонии, пока не родился сбой.

За прошедшие годы хоть раз кому-то приходило в голову, что летающие на кораблях занесли эту планету в чёрный список?

Мне — да. Но я никогда не делилась своими мыслями с другими. Пусть, если подумали о том же, попытаются и догадаться ещё, как же так вышло?

Чем мы оскорбили летающих на кораблях?

Теперь нам нужна их помощь.

Для нас, живущих по пять веков; для расстояний в тысячи лет; для тех, кто летает на кораблях и способны, возможно, прожить сотни столетий; полвека — что та секунда, моргнёшь, и она растает.

Хватит ли половины секунды, чтобы наш крик о помощи достиг какого-нибудь корабля, хватит ли кораблю остатка от секунды, чтобы прилететь и спасти нас от неминуемого исчезновения?

Есть ли в нужном радиусе хоть один корабль?

И захочет ли он нам помочь?

Конечно, выбирать не приходится. Мы начинаем транслировать сигнал бедствия и рыть туннели.

Мы сможем продержаться ещё какое-то время по истечении полувека, в надежде, что чёрный космос донёс наш стон и что стон тот был достаточно жалобен.

С тех пор, как я услышала сбой, я жду.

Мы все — но разных вещей.

Большинство ждут чуда, кто-то — неизбежного конца. Кто-то даже решает умереть до того, как задохнётся в ставшем ядовитым воздухе. Конечно, лет через сорок девять, не прямо сейчас.

Спустя год второй ученице удаётся расслышать, что сбой изменился. В его нотах стало ещё больше тревожности. Она хороша именно в этом — в распознавании оттенков шёпота, тональности мелодии ветров.

Глядя на неё, я думаю: я могу быть спокойна. Когда придёт мой срок, они справятся, первая и вторая. Пока я одна превосхожу их дуэт, но пройдёт не столь уж много времени, как уже они станут лучше меня.

А сейчас мы вносим правки в расчёты. С учётом прогрессии сбоя пять десятков лет превращаются в четыре с крошечным хвостиком. Тающая надежда.

Корабля всё нет. Даже без сигнала бедствия кто-то должен был прилететь — просто следуя проложенным маршрутам. Но теперь нет сомнений: летающие на кораблях давно исключили эту колонию из своих путей и теперь, получив сигнал, не успеют долететь до нас вовремя.

Я оглядываюсь на мелькнувшие десятилетия: отчаянье становится всё заметнее. Идут годы, и мы понимаем: убежища… вряд ли помогут по-настоящему. Вся наша сложная техника основана на «тьме», мы не желали от неё отказываться. А просочившись в ветра, сбой распространяется повсюду. Деградирует всё, кроме погрузчиков и торговых автоматов. Даже навигация шаттлов страдает. Как и способность интеллектов убежищ вести расчёты и отслеживать СЖО. Ничто не спасёт колонию, так резко потерявшую поддержку «тьмы».

Может быть, хотя бы теперь, спустя почти тридцать семь лет со Дня Сбоя, кто-то жалеет о том, другом дне. Дне, когда улетал навсегда «Закат над Боготой». Ах, да… Они даже не знают его имени.

Ни имени корабля, ни имени того, без кого я живу семьдесят с лишним лет. Они никогда не спрашивали имён. Для них все корабли были просто кораблями, а навты — теми, кто запер себя в несущейся через пустоту гигантской капсуле с «тьмой».

Они даже не знают толком, откуда последняя берётся. Не понимают, что сложные машины, интеллекты сетей движимы чьими-то грёзами.

Что малая часть человечества выбрала жить иначе, чтобы все остальные просто могли жить.

На исходе тридцать седьмого года, как послан был сигнал, наши страдающие от слабоумия системы сообщают о приближении корабля.

Веры им уже нет, но надежда — шквал, что сносит всем разум. Мы будем жить, твердит себе каждый, я буду жить.

Корабль приближается, и чем меньше до него расстояние, тем больше я уверена в одном: это он. «Закат над Боготой».

Когда корабль можно разглядеть уже в обычный телескоп, я приезжаю в дом родителей, впервые за семьдесят два года.

Я слушаю ветра равнин Эрда так же, как на исходе дня, когда дала себя уговорить.

Моя жизнь обернулась горечью, а эти люди потеряли дочь. Но разве они не сохранили для колонии хранительницу «тьмы»?

Они встречают меня на пороге, но я не говорю им ни слова, сколько они ни пытаются что-то мне сказать. Я отключаю их голоса, погружаясь в купол тишины.

Только ветер проникает сквозь него. И я слушаю ветер.

Судьба — ветер равнин, она снова звучит.

Это «Закат над Боготой». Я заранее убедила в том себя; но лишь почуяв его аромат в «тьме», что движет навигацию платформ, я поняла: за убеждением пряталось глухое отчаянье.

Моя собственная надежда была ещё слабее, чем упования остальных на чудо.

Они не понимают, что именно за корабль к нам прилетел. Не понимают и того, что ему не откуда тут взяться.

Маршрут «Заката над Боготой» не мог привести его сюда. Лишь одно возможно: они услышали наш сигнал и повернули.

Старостой теперь другой. Он намного моложе меня, он родился уже после первого прилёта «Заката над Боготой». Он, возможно, даже не знает толком той истории.

Как ему узнать Онциллу, если они никогда не встречались?

Человек, который когда-то думал, что он мне жених, однако тоже здесь. С той поры он всё-таки завёл семью, хотя ещё лет пять ждал, что я «отойду и перестану злиться». Сейчас он тоже встречает платформу, стоит рядом со старостой и смотрит на Онциллу в упор. Не может быть, чтобы он что-то понял. Или спустя столько лет сумел узнать одного из летающих на кораблях. Они с Онциллой встречались лишь раз, в день отлёта корабля.

И всё же — тот человек бросает взгляд на меня. На долю мига мы встречаемся глазами, и я вижу: сожаление. И потом — вину.

Онцилла же на меня не смотрит.

Новый староста лучше прежних как человек, он начинает с приветствий, а потом сразу спрашивает, как обращаться к Онцилле?

Правда, у нас ходит странное заблуждение, что у летающих на кораблях по два имени — одно то, что хранит память о Земле, а второе настоящее, человеческое. И староста спрашивает про второе.

— Можете называть меня Леу, — отвечает Онцилла вежливо, но с очевидной для меня насмешкой в глазах, и староста, ничего не заподозрив — Онцилла предложил ему ещё одно имя зверя — кивает и переходит к делу.

Он зовёт меня и моих учениц. Мы выбраны, чтобы поведать о трудностях колонии. Ведь только мы понимаем «тьму» достаточно, чтобы вести беседы с летающими на кораблях.

Онцилла скользит по нам рассеянным взглядом и отвергает помощь: навты сами разберутся, что с «тьмой» не так.

Я возвращаюсь в дом родителей и снова ложусь на кровать. Ветер хозяйничает в комнате, гоняя пыль по углам. Я слышу в его шуме: летающие на кораблях беседуют с климатическими установками. Я разбираю в их хаотичном диалоге то, что подозревала уже давно.

Мне интересно только, поймут ли мои ученицы что-то. Смогут ли они услышать то же, что и я?

У «тьмы» есть воля, «тьма» умеет обижаться. Она умеет тосковать.

И заражаться эмоциями от тех, с кем близка.

Совсем как человек.

К вечеру летающие на кораблях объявляют свои условия: они смогут помочь колонии, но это требует ресурсов. Не на благотворительности держится сеть колоний, а на взаимовыгодном обмене, так что в благодарность за услугу они хотят получить человека. Забрать его с собой.

И они сами отыщут того, кто им подойдёт.

Формулировки в условиях такие, что легко поверить: тот человек для них — какой-то тип ресурса. Разберут ли они его на запчасти, встроят ли в системы корабля или вовсе съедят, но в любом случае — это жертва.

Жизнь одного оплатит спасение колонии.

Мне почему-то кажется, что чего-то такого люди и ждали. Что будь плата меньше, они были бы разочарованы. И даже усомнились бы в том, что летающие на кораблях в самом деле могут «починить» «тьму».

Летающие на кораблях проводят своё «тестирование». Уж не знаю, что они там проверяют, но они берут кровь и инфослепок. Они вглядываются в тех, кто к ним приходит.

Они не пропускают никого, даже младенцев. Так всё выглядит ещё более настоящим.

Я больше не вижу Онциллу, хотя втайне надеюсь встретить его на этом «тестировании». Но, конечно, его там нет.

Он должен сейчас говорить с установками, с ветрами, должен заговаривать сбой.

Шептать, что тому пора уходить.

Всё, что я делаю в эти дни, — лежу или сижу на кровати, иногда обхожу дом, чтобы размять ноги, слушаю ветер. Изредка ем.

Мне, в общем-то, и нечем заняться, ведь пока я освобождена от рабочих обязанностей, а вот моим ученицам позволили наблюдать за лечением «тьмы». Я согласна, что они должны этому научиться. И, может быть, это поможет второй закончить её пробуждение, а первой — понять, что здоровая доля хаоса в работе хранителей необходима.

Я не интересуюсь результатами тестов, но однажды ко мне в комнату приходят родители, а с ними — староста и кто-то ещё. У меня дежа вю.

Они даже начинают с того же, на чём закончили в прошлый раз (когда поняли, что доводы о родной крови, верности семье и родине не работают). С долга хранителей. С того, что я клялась хранить «тьму».

Тогда умоляли остаться, теперь — просят обратного, а аргументы всё те же.

К чести старосты, он в этом не участвует, только хмурится. И наконец не выдерживает, перебивает их отвратительную песнь.

Он говорит просто и искренне: летающие на кораблях выбрали меня. Он не пытается давить и уговаривать заранее, он ждёт, что я отвечу.

Это… человечно.

— Конечно, — отвечаю я — но только ему, не глядя на остальных. Для них я была инструментом семьдесят лет назад, остаюсь им сейчас. Родная кровь? Это только для тех из цисов, кто не отрастил в себе инфодушу. А изменившегося они тут же отвергают.

Спустя два дня я прощаюсь — с ученицами и старостой. Я думаю с облегчением, что они, все трое, достаточно надёжны и разумны и добры, чтобы колония могла на них рассчитывать.

Я захожу в шаттл — платформу, уже отрастившую бока, крышу и крылья. Здесь больше нет никого, кроме меня, но стоит шаттлу взлететь, и я слышу «Закат над Боготой».

Слышу его инфодушу.

Он такой же живой, как и мы.

Я думаю о том, что узнала тогда — за сутки, за три субъективных года. Что всё это родилось из мечты.

Что мы стали теми, кем хотели быть. Боги, звёздные божества с лютнями. Гуслями, свирелями, палками дождя.

Наши мечты стали ландшафтами, где зреет «тьма». И те ландшафты тянутся сквозь космос, от Плутона и Луны, через первые колонии, всё дальше и дальше.

Это было так давно, но внутри кораблей всё ещё как живое. Лог Крапивника и владения Зелёного человека, ледяное время Зои и Хвоща, осколки сердец и разумов множества других основателей — их имена не говорят мне ничего и, в то же время, рассказывают о многом.

Мечты о звёздном свете всё-таки породили то, что смогло пролить этот свет.

Платформа опускается в своё ложе в шлюзе, всё, как тогда.

И хоть я прилетаю одна, Онцилла всё равно здесь: выходит мне навстречу, лёгким кошачьим шагом из сумрака за переборкой шлюза.

В прошлый раз он дал мне выбор, но я сожалела об этом всю жизнь. В этот раз он выбрал за меня — но именно то, чего я хотела. Я не могла бы на него разозлиться. Ни за это, ни за что-то ещё. Он знает мои мысли и оставил слепок в моей инфодуше.

Семьдесят с лишним лет моей жизни были ожиданием и бессмысленной надеждой. Что каким-то удивительным образом он вернётся за мной.

— Ты ведь не ломал установки? — спрашиваю я.

— Начинаешь с этого? — хмыкает он беззлобно. — Нет, как бы я это сделал?

Он просто рассказал «тьме», что случилось. Дальше она решала сама.

— А как ты убедил экипаж и корабль повернуть назад?

— Попросил. Когда до нас долетел тот крик. Нам ведь не так уж важно, куда именно лететь.

Да и сто с лишним лет, которые корабль потратит на крюк, — небольшая потеря для навтов.

— Они просто согласились?

Онцилла пожимает плечами:

— Мы, навты, — хаотики, делаем, что хотим.

Он попросил своих товарищей. Он поделился горем с «тьмой» климатических установок. Нам помогли просто потому… что могли. Мы защищаем друг друга, ведь нас так мало.

Так поступают хаотики, все мы близки, все мы — одно племя, несущее в себе голос Земли, её семена и приплод, её имена.

Нас с Онциллой всё ещё разделяет полдесятка шагов.

— Неужели я кажусь кораблю такой ценной? — я должна это спросить.

— Мне, — отвечает он с ухмылкой и сокращает расстояние до ничтожного. — Мне кажешься, Агами.

«Мне кажешься, Агами», — эхом звучат те же слова, повторённые «Закатом над Боготой».